-

「わかってるけど面倒…」文章化・文書化の壁を乗り越えるための思考法と実践テクニック

「あのプロジェクトの経緯、どうだったっけ?」「この作業、前にやったはずなのに手順を忘れた…」「新メンバーに、また同じ説明をしないと…」 仕事でこんな経験、ありませんか? 頭では「記録に残すべきだ」とわかっているのに、日々のタスクに追われてつ... -

【生きづらさ解消】「自分らしさ」という呪い?個性を信じすぎると辛くなる理由と、楽になるバランス感覚

「自分らしさを大切にしよう!」「あなたの個性は素晴らしい!」 自己肯定感を高めるために、よく耳にする言葉ですよね。もちろん、自分の個性を信じることは、人生を力強く歩むための大切なエンジンです。 でも、もしあなたが今、こんな風に感じていると... -

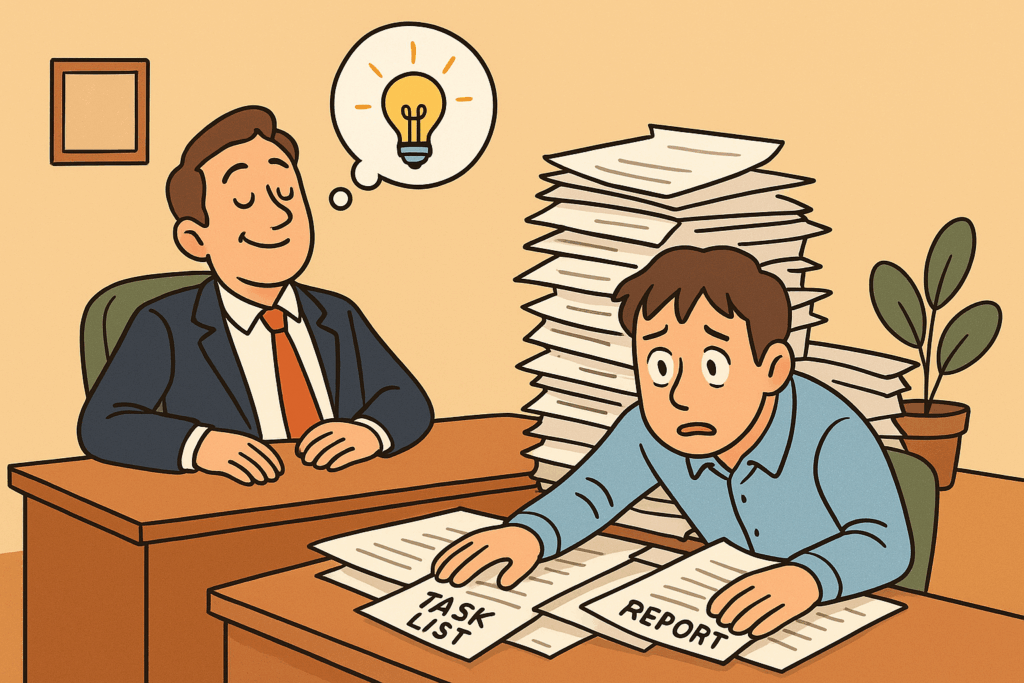

暇な上司は仕事を増やす——この現象への考察とその是非

「暇な上司は仕事を増やす」という現象は、多くのビジネスパーソンが経験的に知る「あるある」ですが、この現象を分析し、その是非を議論します。 なぜ「暇な上司」は仕事を増やすのか? この現象は、主に以下の3つの要因が複雑に絡み合って発生します。 1... -

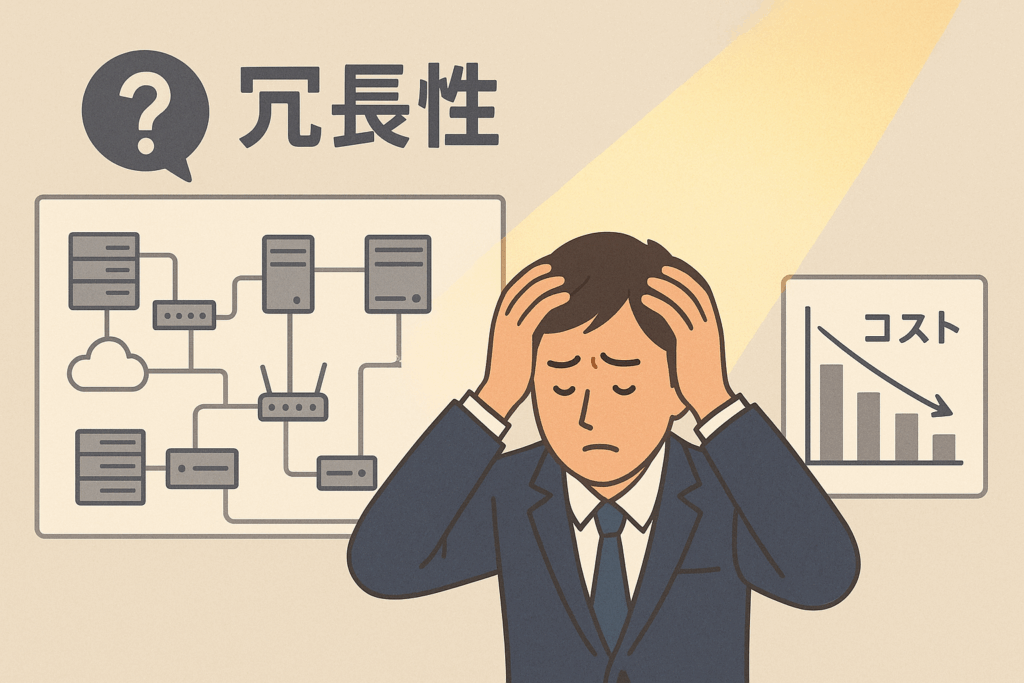

「冗長性」って、やりすぎ?やらなすぎ? 最適なバランスを見つける方法

システムの安定稼働を考えるとき、必ず登場するキーワード「冗長性」。でも、この言葉、少し難しく聞こえませんか? 「冗長性を高めましょう!」と言われても、「え、それってサーバーを2台にすればいいの?」「コストがかかりすぎるんじゃない?」「そも... -

AIの「もっともらしさ」は敵じゃない。最強の相棒にするための思考法

こんにちは!AIと聞くと「すごい!」「なんでもできる!」というイメージと、「時々、平気でウソをつくよね…」というイメージ、両方ありませんか? そうなんです。今のAI、特にChatGPTのような生成AIは、驚くほど自然で「もっともらしい」文章やアイデアを... -

意志に頼らない!客観的アプローチで人生を設計する「習慣化の技術」

「今年こそは、理想の自分になる!」 私たちは何度もそう誓いますが、気づけばいつも通りの日常に戻ってしまう。そして、「やっぱり自分は意志が弱いんだ…」と自己嫌悪に陥る。 もし、あなたがそんな経験をしているなら、一つだけお伝えしたいことがありま... -

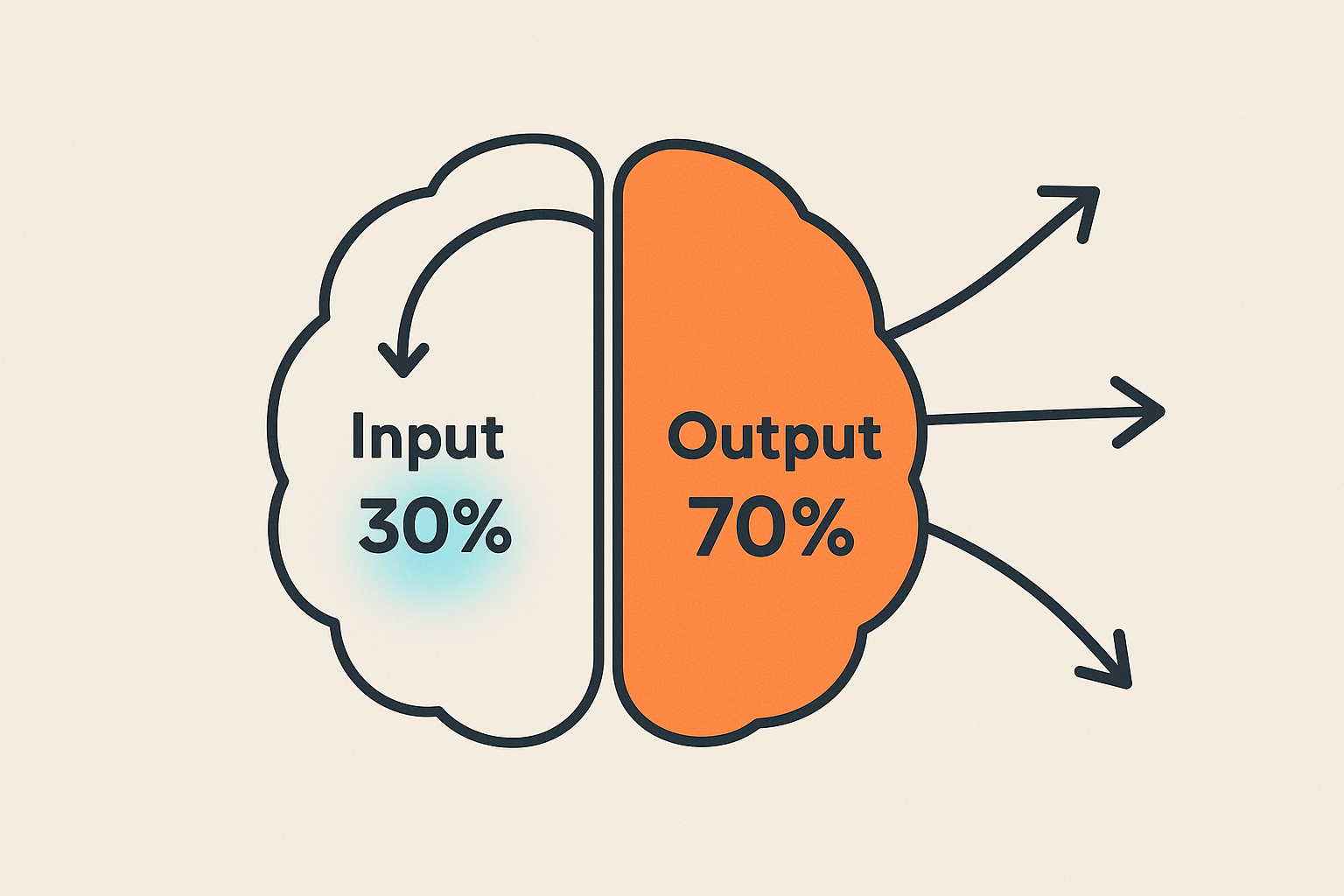

「インプット沼」から抜け出して、アウトプットできる人になるための5つのステップ

▼前回の記事はこちら https://toshitoshi.com/2025/10/18/input-output-ratio/ 「もっと勉強しなきゃ」「あの本も読まないと」「このセミナーも受けなきゃ…」 新しいスキルを身につけたい、仕事で成果を出したい。そう思えば思うほど、インプットの量ばか... -

インプットとアウトプットの理想の黄金比は?あなたの成長を最大化する時間配分術

「たくさん本を読んで勉強しているのに、なかなか身についている気がしない…」「セミナーに参加して満足したけど、結局何も変わっていない…」 そんな風に感じたことはありませんか? もしかしたら、それは「インプアウトプットのバランス」が崩れているサ... -

試してみて!「感謝ノート」がもたらす嬉しい効果と始め方

「なんだか毎日がつまらない…」「どうして私ばっかり、ツイてないんだろう…」 そんな風に、どんよりした気持ちを抱えていませんか?かつての私が、まさにそうでした。周りがキラキラして見え、自分だけがグレーな世界にいるような感覚。抜け出したいけど、... -

「問題を簡単にすること」—仕事で本当に役立つ、たった一つのシンプルな真理

新しいスキルを学んだり、複雑な課題に取り組んだりするとき、私たちはつい「難しい問題を解かなければ成長できない」と思い込みがちです。参考書の応用問題にいきなり挑戦したり、分厚い専門書を最初から最後まで読もうとしたり…。 しかし、学習や仕事に... -

【大人の自分磨き】ボールペン字を習うメリット – 美文字で変わる仕事と生活

「人前で文字を書くのが恥ずかしい…」「自分の字が子どもっぽくて、コンプレックスに感じている…」 スマートフォンやパソコンが当たり前の時代だからこそ、ふとした瞬間に手書きの文字を書く機会があると、ドキッとしませんか? ご祝儀袋の表書き、子ども... -

なぜ、歳を重ねた人の言葉は深く心に響くのか?

ふとした瞬間に耳にした、おじいちゃん、おばあちゃんの言葉。あるいは、人生の先輩からかけられた一言。なぜ、彼らの言葉はこれほどまでに私たちの心を揺さぶり、深く刻まれるのでしょうか? 若い頃には聞き流していたかもしれないその言葉が、ある時から...