今日は、今まさに世界中で注目されている「都市計画における脱炭素化」について、全体像を見てみます。地球温暖化対策の国際的な枠組みであるパリ協定(Wikipedia) 、そして2050年カーボンニュートラルの実現 (環境省脱炭素ポータル) に向けて、都市が果たす役割は想像以上に大きいんです。都市計画の脱炭素化のについてわかりやすく解説します!

都市が抱える炭素排出のリアルな現状

まず知っておきたいのは、都市こそがCO2排出の“主戦場”だという事実。なんと世界のエネルギー消費の約2/3、CO2排出量の約70%が都市活動に由来(世界経済フォーラム)していると言われています。日本でも、運輸・業務・家庭部門のエネルギー消費の多くが都市に集中。都市計画が本気で取り組むべき課題は、次の4つに集約されます。

- 都市構造の問題:自動車依存の広がった都市は移動距離が長くなり、公共交通も非効率。インフラ維持コストも膨らみます。

- 建物の省エネ性能:断熱性の低い古い建物が多く、省エネ基準の義務化も遅れがち。再エネ導入も進んでいません。

- エネルギー供給の非効率:大規模集中型のエネルギー供給は送電ロスが大きく、災害にも弱い。地域ごとの再エネ活用やエネルギーマネジメントが課題です。

- ライフスタイルの固定化:長年の都市活動で定着した市民や企業の行動様式は、なかなか変わりません。行動変容を促す戦略が必要です。

脱炭素都市への変革戦略

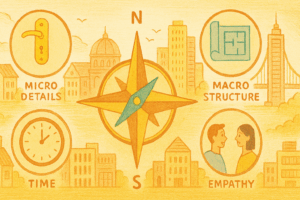

脱炭素化は、単なる技術導入だけでは実現できません。都市のあり方そのものを根本から見直す視点が不可欠です。

2.1. 都市構造の大転換!コンパクトシティ&ネットワーク化

- コンパクトシティの推進:住む・働く・遊ぶ・学ぶなどの都市機能を、公共交通の結節点や拠点にギュッと集約。職住近接で自動車依存を減らし、徒歩や自転車、公共交通の利用を促進します。これは「立地適正化計画」とも連動します。

- 公共交通指向型開発(TOD):駅周辺など交通利便性の高いエリアに高密度・多用途の土地利用を誘導し、車利用を抑制。

- 多核連携型都市:地方都市では複数の拠点を効率的な公共交通で結び、各拠点が都市機能を持つことで広域移動を抑制しつつ地域全体の活力を維持します。

- 移動需要のマネジメント:テレワークやカーシェア、オンデマンド交通、物流効率化など、移動そのものを減らす工夫も重要です。

2.2. 地域エネルギーの最大活用で都市を変える

- 再エネ導入の最大化:太陽光、風力、地熱、水力、バイオマスなど、地域ごとの再エネポテンシャルを最大限に引き出すゾーニングや規制緩和、導入支援を都市計画に組み込みます。

- 地域エネルギーマネジメント:スマートグリッドやCEMS、VPPなどを活用し、地域内のエネルギー需給を最適化。再エネの不安定さもカバーし、地産地消を推進します。

- 未利用エネルギーの活用:工場排熱や下水熱、河川水、海水などを地域熱供給に活用し、エネルギー効率をアップ。コージェネレーションも有効です。

- エネルギーインフラの強靭化:分散型エネルギーシステムへの転換は、災害時の向上にもつながります。

2.3. 建築物・市街地の脱炭素化

- ZEB/ZEHの標準化&既存建物の省エネ改修:新築はZEB/ZEH、既存ストックには断熱改修や高効率設備導入を促すインセンティブや金融支援が不可欠です。

- 木材利用の促進:炭素固定効果のある木材を積極活用し、LCAでのCO2削減に貢献。CLTなど新しい木質建材も注目です。

- 緑化と自然共生:都市の緑地や屋上・壁面緑化はCO2吸収だけでなく、ヒートアイランド対策や防災、生物多様性保全にも効果大。ネイチャーベースドソリューション(NbS)の活用が求められます。

戦略を実現するための横断的アプローチ

ここからは、上記の戦略を本当に実現するための“横断的な仕掛け”についてご紹介します。

3.1. 政策・制度設計とガバナンス

- 都市計画制度への統合:都市計画マスタープランや立地適正化計画などに脱炭素目標を明記し、法的拘束力を持たせます。

- カーボンプライシング:炭素税や排出量取引など、経済的インセンティブで行動変容を促します。

- 規制と誘導の最適ミックス:省エネ基準強化などの規制と、補助金・税制優遇・容積率緩和などの誘導策を組み合わせます。

- 自治体間連携:交通やエネルギー網は行政区域を超えるため、広域的な連携が不可欠です。

- データ駆動型都市計画:エネルギー消費や交通量、温室効果ガス排出量などの用し、科学的根拠に基づく計画・評価・改善を徹底します。

3.2. テクノロジーの活用

- スマートシティ技術:AIやIoT、ビッグデータ解析で都市機能を最適化。都市OSの構築も視野に。

- シミュレーション技術:3D都市モデルや人流シミュレーションで、施策の効果を事前に評価・最適化します。

3.3. ファイナンス戦略

- 公的資金×民間資金:脱炭素化には巨額の投資が必要。公的資金で呼び水を作り、ESG投資やグリーンボンド、PPP/PFIなど民間資金も積極活用します。

- ライフサイクルコスト重視:初期投資だけでなく、運用・維持・廃棄まで含めた長期的な経済合理性を追求します。

3.4. 合意形成と市民・企業エンゲージメント

- ステークホルダー協働:行政・市民・企業・専門家が計画段階から参画し、目標やビジョンを共有します。

- 行動変容の促進:情報提供や環境教育、ナッジ理論を活用し、市民や企業の自発的な脱炭素行動を促します。

- 公正な移行(Just Transition):脱炭素化による不利益が特定の地域や産業に集中しないよう、雇用対策や再教育支援など社会的公正性も重視します。

世界の先進事例と日本の課題

ドイツのフライブルク、アメリカのポートランド、デンマークのコペンハーゲンのような都市は、公共交通中心の都市構造や自転車利用の推進、再生可能エネルギーの積極導入など、脱炭素都市づくりの先頭を走っています。これらの都市に共通するのは、長期的なビジョンと強力なリーダーシップ、そして何より市民参加の徹底です。市民一人ひとりが「自分ごと」として脱炭素化に関わることで、持続可能な都市が現実のものとなっています。

一方、日本の都市が直面しているのは、急速な人口減少や高齢化、老朽化インフラ、そして自然災害の激甚化といった複雑な課題です。これらを単独で解決するのは難しいですが、脱炭素化の取り組みと統合的に進めることで、都市の再生や防災力の強化、地域経済の活性化にもつなげることができます。例えば、空き家や空き店舗が増加するエリアを再編成し、コンパクトな居住エリアを形成。余剰地には再生可能エネルギー設備や緑地を整備することで、エネルギー自給率の向上やヒートアイランド対策にも貢献できます。

評価とアダプティブマネジメントの重要性

脱炭素化の道のりは一朝一夕ではありません。だからこそ、定期的なモニタリングと結果を反映した計画の見直し(アダプティブマネジメント)が不可欠です。単に温室効果ガスの削減量だけでなく、生活の質(QOL)の向上や地域経済の活性化、防災力の強化など、多面的な指標で進捗を評価し、社会や技術の変化に柔軟に対応していくことが求められます。

実現性によるランク分けと個人でできること

上記の都市計画における脱炭素化の取り組みを、実現性の高いものから低いものまでランク分けしてみます。なお、実現性は「現時点での技術的・制度的なハードル」「コスト」「社会的合意の得やすさ」などを総合的に考慮しています。

また、「できること」として個人でできることを例としてまとめてみました。

【実現性が高い(すでに導入事例が多く、技術・制度的な障壁が低い)】

- 既存建物の省エネ改修(断熱・高効率設備導入)

- 補助金や制度も整備されており、技術的にも確立。インセンティブ次第で加速可能。

- できること:自宅の断熱リフォームや省エネ家電・LED照明への買い替え、エアコンや給湯器の高効率化。自治体の補助金や相談窓口を活用する。

- ZEB/ZEHの新築標準化

- 新築物件への省エネ基準強化・義務化は段階的に進行中。技術も普及。

- できること: 新築やリフォーム時にZEH(ゼロエネルギーハウス)仕様を選択する。ハウスメーカーや工務店に相談する。

- 都市緑化(公園・街路樹・屋上緑化など)

- 既存制度や補助金もあり、導入ハードルが低い。

- できること:自宅やマンションのベランダ・庭でのガーデニング、地域の公園や緑地の美化活動、自治体の緑化イベントへの参加。

- テレワーク推進やカーシェアリング等の移動需要抑制策

- コロナ禍で一気に普及。社会的受容性も高い。

- できること:テレワークやオンライン会議を積極的に活用する。カーシェアやシェアサイクルを利用し、マイカー依存を減らす。

- データ駆動型都市計画(エネルギー・交通データの活用)

- ICTインフラの普及で実装が進んでいる。

- できること:省エネアプリやスマートメーターで自宅のエネルギー消費を見える化し、節電行動につなげる。自治体のオープンデータを活用したまちづくりイベントに参加する。

【実現性が中程度(技術や制度はあるが、コストや社会的合意形成が課題)】

- コンパクトシティの推進(立地適正化計画等)

- 政策的には推進されているが、既存住民の移転や合意形成が課題。

- できること:駅やバス停近くの住まいを選ぶ、徒歩や自転車で移動できる範囲で生活する。地域のまちづくりワークショップに参加し、意見を伝える。

- 公共交通指向型開発(TOD)

- 都市部では進みやすいが、地方や郊外では難易度が高い。

- できること:できるだけ公共交通を利用する。定期券やICカードを活用し、日常的にバスや電車を使う。駅前の商業施設やサービスを利用する。

- 再生可能エネルギーの導入拡大(太陽光・風力等)

- 技術的には可能だが、土地利用や景観、コスト、系統連系の課題あり。

- できること:自宅に太陽光パネルを設置する、再エネ電力プランに切り替える。地域の再エネ発電所や市民共同発電プロジェクトに出資・参加する。

- 地域エネルギーマネジメントシステム(CEMS、VPP等)

- 実証事業は進むが、広域展開には制度整備やコスト負担が必要。

- できること:自治体や町内会のエネルギー地産地消プロジェクトに関心を持ち、説明会や意見交換会に参加する。

- 木材利用の促進(CLT等)

- 技術はあるが、コストや供給体制、建築基準法の制約が残る。

- できること:木造住宅や木質内装を選ぶ。国産材や地域材を使った家具や雑貨を購入する。

- スマートシティ技術の活用(AI、IoT等)

- 実証・部分導入は進むが、全域展開には投資・人材・運用体制が課題。

- できること:スマートシティ関連のアプリやサービスを積極的に利用する。デジタルまちづくりイベントに参加する。

- グリーンボンドやESG投資の活用

- 金融市場の関心は高いが、プロジェクト組成やリスク評価が課題。

- できること:自分の資産運用でESG投資やグリーンボンドを選ぶ。金融機関や証券会社に相談する。

【実現性が低い(大規模な社会変革や長期的な投資、合意形成が必要)】

- 多核連携型都市構造の実現

- 都市間連携や広域交通網の整備は、行政区を超えた調整や巨額投資が必要。

– **できること**:地域間連携イベントや広域交通の利用促進キャンペーンに参加する。広域的なまちづくり議論に関心を持つ。- 大規模な都市構造転換(既存市街地の再編・集約)

- 住民の移転や土地利用転換、既存インフラの再配置など、社会的・経済的コストが非常に大きい。

- できること:住み替えや移住を検討する際、都市計画や再開発の情報を積極的に収集し、地域の説明会や意見交換会に参加する。

- カーボンプライシング(炭素税・排出量取引制度)の本格導入

- 経済界や市民の反発もあり、政治的ハードルが高い。

- できること:カーボンプライシングの仕組みやメリット・デメリットを学び、SNSや地域の意見交換会で自分の意見を発信する。選挙で環境政策を重視する候補者を応援する。

- 公正な移行(Just Transition)を伴う産業・雇用構造の転換

- 産業構造や雇用の大転換には長期的な社会的合意と支援策が不可欠。

- できること:脱炭素化による雇用や地域経済への影響について学び、地域の再教育・雇用支援プログラムに参加・協力する。

- 都市OSの全域導入・都市機能の完全最適化

- 技術・運用・法制度・プライバシーなど多方面で課題が山積。

- できること:個人情報の取り扱いやデジタル社会のルールづくりに関心を持ち、パブリックコメントや市民討論会に参加する。

ポイント

実現性の高いものから着実に進めつつ、中長期的には社会的合意や制度改革が必要な取り組みにも挑戦していくことが、脱炭素都市計画の成功のカギです。

市民一人ひとりができることは、

– 日々の暮らしの中での選択(省エネ、再エネ、公共交通、緑化など)

- 地域のまちづくりやエネルギー活動への参加

- 政策や制度への意見表明・合意形成への参画

- 新しい技術やサービスの積極的な利用

など、身近な行動から社会的な関わりまで幅広くあります。

「自分には関係ない」と思わず、できることから一歩踏み出すことが、脱炭素都市の実現につながります!

まとめ:脱炭素都市計画は未来への投資

都市計画における脱炭素化は、単なる環境対策にとどまらず、都市の持続可能性やレジリエンス、そして私たちの暮らしの質を高めるための包括的なチャレンジです。専門家はもちろん、行政、市民、企業が一体となって、科学的知見と実践的な戦略をもとに都市の未来をデザインしていく責任があります。そのためには、分野を超えた知恵と大胆な発想、そして社会全体の合意形成に向けた不断の努力が不可欠です。

脱炭素化は確かに大きな挑戦ですが、その先には、より豊かで魅力的な都市の姿が待っています。今こそ、私たち一人ひとりが未来の都市づくりに参加し、次世代に誇れるまちを一緒に創っていきましょう!

――あなたの街の未来は、あなたの選択から始まります。