「なんだか、うちの街の駅前、寂しいな…」

地方の中心市街地を歩いていると、ふとそう感じることがあります。活気があったはずの広場や商店街。この公共空間をもっと魅力的にできたら、街はきっと元気になるはず。

でも、どうやって?

ここで、まちづくりの現場は大きな問いに直面します。

「この場所は、観光客のために使うべきか? それとも、私たち地元住民のために使うべきか?」

これは、多くの自治体や専門家が頭を悩ませる、根深いテーマです。

今日はこの問いを、専門的な視点も交えながら、皆さんと一緒にじっくり考えてみたいと思います。結論から言うと、この「二者択一」の発想そのものが、持続可能なまちづくりを見誤る第一歩なのです。

2つのアプローチ:「観光客重視」と「住民重視」の光と影

まちを元気にするアプローチには、大きく分けて2つの方向性があります。それぞれのメリットと、見過ごせないデメリットを見ていきましょう。

アプローチ1:観光客重視 -「外貨獲得」という短期即効薬

これは、SNS映えする空間や大規模イベントで、域外から人を呼び込み、お金を落としてもらう戦略です。

- 【光】直接的な経済効果とブランド向上:

観光客による消費は、疲弊した地域経済のカンフル剤になります。メディア露出が増えれば「あの街は面白い」という都市ブランドも高まり、新たな投資を呼び込むきっかけにもなります。いわば、短期的な成果を出しやすい「即効薬」です。 - 【影】オーバーツーリズムと文化の表層化:

しかし、その薬には副作用も。観光客が過度に集中すれば、騒音・ゴミ問題で住民の生活(アメニティ)が悪化します。さらに、観光客ウケを狙うあまり、その土地本来の文化が薄っぺらな「観光商品」になってしまう危険性も。一過性のブームに頼る戦略は、外部環境の変化に非常に脆いのです。

アプローチ2:住民重視 -「生活の質」という持続可能な土台

こちらは、まず地元住民の満足度(QOL)を高めることを最優先する戦略です。

- 【光】シビックプライドの醸成とコミュニティの強化:

居心地の良い公園、子どもが安全に遊べる広場。日常が豊かになれば、住民は「自分たちの街が好きだ」というシビックプライド(市民の誇り)を持つようになります。人々が集う場はコミュニティを育み、防災や子育てといった地域課題を解決する土壌にもなります。 - 【影】経済効果の遅さと内向き志向:

一方で、このアプローチは経済的なインパクトが見えにくく、効果を実感するまでに時間がかかります。また、住民の快適性を追求しすぎるあまり、新しい人や変化を拒む「内向き」な雰囲気が生まれるリスクも否定できません。

小結:二者択一からの脱却。「住民の日常」こそが最高の観光資源になる

ここまで見てくると、「どちらも一長一短で、やっぱり難しい…」と感じるかもしれません。

しかし、現代の都市計画・地域再生論が導き出した答えは、非常にシンプルです。

「地元住民が愛し、誇りを持って日常的に利用する公共空間こそが、結果的に質の高い観光客を惹きつけ、持続可能な魅力となる」

考えてみてください。あなたが旅先で本当に感動するのはどんな光景でしょう?

観光客のためだけに作られたピカピカの施設でしょうか。それとも、地元の人々が楽しそうにおしゃべりするカフェテラス、子どもたちの笑い声が響く公園、活気あふれる地元の市場…そんな「オーセンティック(本物)な日常」ではないでしょうか。

観光客が見たいのは、テーマパークのような作られた非日常ではなく、「その土地の人々の豊かな日常」そのものなのです。観光客重視は「ドーピング」、住民重視は「基礎体力づくり」に例えられます。持続可能な地域を目指すなら、どちらを優先すべきかは明らかです。

実践編:愛される街をつくる「戦略的3ステップ」

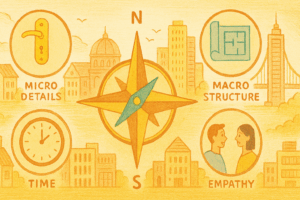

では、具体的にどうすればいいのか?専門家が提案するのは、以下の段階的アプローチです。

ステップ1:【基盤づくり】日常の居心地(アメニティ)の徹底追求

- 主役は、住民。 まずは観光客の視点を忘れ、徹底的に住民のニーズに応えます。「ここにベンチがあったら…」という小さな声に耳を傾け、「タクティカル・アーバニズム」という社会実験的な手法で、低コストな改善を繰り返します。

(※タクティカル・アーバニズム:移動式ベンチやコンテナ店舗など、小規模で仮設的な仕掛けで公共空間の使われ方を試し、効果を検証しながら本格的な整備に繋げる手法) - 目標: 公共空間を「通過する場所」から「滞在する場所(サードプレイス)」へ変えること。

ステップ2:【魅力の共有】「おすそ分け」としての観光

- 主役は住民、ゲストは観光客。 住民の日常が豊かになってきたら、その魅力を「おすそ分け」する感覚で外部に開きます。

- 具体策: 住民が主催する小さなマルシェや、住民がガイド役のまち歩きツアーなど、住民の暮らしに観光客が「お邪魔させてもらう」形のコンテンツを企画します。これにより、文化の表層化を防ぎ、本物の魅力を伝えることができます。

ステップ3:【交流と共創】新たな価値の創造へ

- 主役は「地域に関わる全ての人」。 住民と、観光客や「関係人口」(※継続的に地域と関わるファン)との間に質の高い交流が生まれる段階です。

- 発展: 外部の専門家やクリエイターが地域に滞在し、住民と共に新しいプロジェクト(例:アーティスト・イン・レジデンス)を立ち上げる。この交流から、地域だけでは生まれ得なかった新しいビジネスや文化が創造され、街は次のステージへと進化します。

まとめ:「あなたの好き」から、はじめよう

地方の中心市街地が目指すべきは、観光客のためだけに設えられた空虚な「セット」ではありません。

住民の豊かな暮らしそのものが輝きを放つ、オーセンティックな「舞台」を創造することです。

「この公園で美味しいコーヒーが飲めたら最高だな」

「この川辺で夕涼みできたら気持ちいいだろうな」

そうした、私たち住民一人ひとりの小さな「好き」や「あったらいいな」こそが、私たちの街を、本当に愛される魅力的な場所にする、最高の原動力なのです。