▼前回の記事

これまでの三つの極端な思考実験(40歳、70歳、125歳社会)を鏡として、私たちが今生きる「平均寿命85歳前後で、自然に亡くなるまで生きる社会」の本質を再評価し、その良い点と改善点を導き出します。

総括:不完全さの中にこそ宿る、人間性の本質

40歳、70歳、125歳という異なる時間軸の社会を考察した結果、見えてきたのは、私たちの社会が「管理されたディストピア」と「倦怠のユートピア」の間に存在する、極めて人間的な『不完全な社会』であるという事実です。

この「不完全さ」こそが、私たちの社会の価値と課題の根源となっています。

【現代社会の良い点】― 思考実験が照らし出す、我々の豊かさ

私たちが当たり前だと思っている日常には、思考実験社会から見れば奇跡とも言える価値が満ちています。

1. 「不確実な死」がもたらす希望と自由

70歳社会では、死は確定的で管理された「制度」でした。それに対し、私たちの社会では死は不確実です。いつ訪れるか分からないからこそ、人は「まだ時間はあるかもしれない」という希望を抱き、未来の計画を立て、挑戦することができます。死が管理されていないことは、人生の筋書きを自分で描ける自由そのものなのです。病気という理不尽はありますが、それは人生という物語に予測不能な緊張感と深みを与える要素とも言えます。

2. 「成熟」と「世代の重なり」が育む文化の深み

40歳社会では、経験豊かな高齢者が存在せず、文化は常に未熟でした。私たちの社会には、「老い」という時間をかけて醸成される円熟した知恵があります。何十年もかけて道を極める職人、研究者、芸術家が存在し、彼らの存在が社会全体の文化や技術の基盤を支えています。また、祖父母や曾祖父母との交流を通じて、私たちは歴史や家族の物語を直接受け継ぐことができます。この多世代が重なり合う厚みこそが、社会に安定と豊かな情操をもたらしているのです。

3. 「有限性」が与える人生の輝き

125歳社会が予見させたのは、長すぎる人生がもたらす「存在的倦怠」でした。私たちの人生には「限りがある」という大前提があります。この有限性こそが、私たちを駆り立てます。「いつか終わる」と知っているからこそ、私たちは時間を大切にし、愛する人との一瞬を愛おしみ、何かを成し遂げようと情熱を燃やすのです。後悔や失敗も含めて、人生の全ての出来事が、有限な時間の中で輝きを持つ。これは、永遠の生では得られない、人間だけが持つ特権かもしれません。

【現代社会の改善点】― 思考実験が浮き彫りにする、我々の課題

一方で、思考実験社会が(極端な形で)解決していた問題は、そのまま私たちの社会が直面する課題を浮き彫りにします。

1. 「老い」の不平等と世代間の断絶

70歳社会では、高齢者は経験豊かな指導者として尊敬されていました。しかし現代社会では、年功序列による権力の硬直化(いわゆる「老害」)が、若者の機会を奪い、組織の新陳代謝を妨げています。一方で、高齢者は「社会のお荷物」と見なされ、世代間の対立や分断が深刻化しています。経験を価値として次世代に繋ぎ、円滑な世代交代を促す社会システムの構築は、喫緊の課題です。

2. 長寿化と人生設計のミスマッチ

私たちの社会は、「人生100年時代」という125歳社会の入り口に立っています。しかし、私たちの意識や社会システムは、いまだに「教育→仕事→引退」という20世紀型の直線的な人生モデルに縛られています。125歳社会で考察したような「マルチステージ・ライフ(人生の再起動)」を誰もが実現できるような、柔軟な教育システムや雇用形態への変革が追いついていません。多くの人が、長くなった人生の後半をどう生きるかという指針を見失っています。

3. 「死」のタブー視と生の質の低下

思考実験社会では、良くも悪くも「死」は社会の中心的なテーマでした。対照的に、私たちの社会では死は日常生活から遠ざけられ、タブー視されがちです。その結果、多くの人が死の準備をしないまま終末期を迎え、延命治療の是非といった重い決断を家族に委ねることになります。平均寿命は延びましたが、健康寿命を終えた後の「生の質(QOL)」は大きな問題です。尊厳ある最期とは何か、死をどう人生の一部として受け入れていくか、社会全体で議論を深める必要があります。

結論:不完全さを受け入れ、より良い物語を紡ぐために

私たちの生きる現代社会は、完璧な秩序も永遠の命もない、不確実で有限な世界です。しかし、その不完全さの中にこそ、希望、自由、愛おしさといった人間性の本質が宿っています。

私たちの課題は、この不完全さを否定することではありません。

むしろ、長寿化という新たな恩恵を、分断や停滞ではなく、個人の幸福と社会の豊かさに繋げることです。そのためには、世代を超えて互いを尊重し、人生の多様なステージを肯定し、そして生と同様に死をも見つめる成熟した姿勢が求められます。

思考実験は、私たちが当たり前だと思っている「今」が、無数の可能性の中の一つに過ぎないことを教えてくれます。その上で、私たちは自らの手で、この不完全で、だからこそ愛おしい社会の物語を、より良いものへと紡いでいく責任と可能性があるのです。

この総括に基づき、私たちの「不完全で、だからこそ愛おしい社会」をより良くするためのアクションプランを提案します。これは、社会全体で取り組むべき変革と、私たち一人ひとりが今日から始められる行動の指針です。

不完全な社会を愛し、より良く生きるためのアクションプラン

このプランは、総括で浮き彫りになった3つの現代的課題を解決し、私たちが持つ豊かさを未来に繋げることを目的とします。

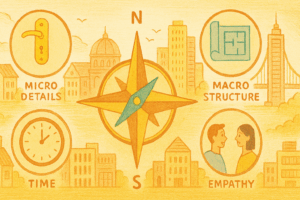

アクション1:【世代間の断絶を乗り越え、経験を価値に変える】

課題: 「老い」の不平等と世代間の断絶

目標: 年齢で人を区別するのではなく、全ての世代の経験と活力が尊重され、循環する社会を作る。

【社会としてのアクション】

- 「世代混合型プロジェクト」の推進:

- 行政や企業が、地域の課題解決(空き家活用、伝統文化の継承など)や新規事業開発において、若者とシニア世代がチームを組むことを必須条件とするプロジェクトを創設・支援する。

- 「リバースメンタリング制度」の導入:

- 企業や地域コミュニティで、若者がシニアにデジタル技術や新しいトレンドを教え、シニアが若者に経験に基づく知恵や人脈を共有する、双方向の学びの場を制度化する。

- 年齢によらない「機会のフラット化」:

- 硬直化した年功序列を見直し、能力や意欲に基づく評価・登用制度へ移行する。また、高齢者が知識やスキルを活かせるパートタイム顧問やプロジェクト単位の仕事を拡充し、「生涯現役」の選択肢を増やす。

【個人としてのアクション】

- 意識的に「世代の違う友人」を作る: 職場や趣味、地域の活動で、自分と20歳以上離れた人と対話し、その人の価値観や経験から学ぶ機会を積極的に持つ。

- 「教える/教わる」を柔軟に切り替える: 自分の得意なことは年齢に関係なく他者に教え、知らないことは謙虚に若者から教わる。「アンラーニング(学びほぐし)」の姿勢を大切にする。

- 家族の歴史を語り継ぐ: 祖父母や親が経験した時代の話を意識的に聞き、自分の子供や若い世代に伝える。家族という最小単位で世代間の繋がりを実感する。

アクション2:【「人生100年時代」の新しい地図を描く】

課題: 長寿化と人生設計のミスマッチ

目標: 「教育→仕事→引退」という単線的なモデルから脱却し、誰もが人生のどのステージからでも再挑戦・再学習できる、複線的なライフモデルを当たり前にする。

【社会としてのアクション】

- 「学び直し」のインフラ整備:

- 大学や専門学校に、社会人がキャリアチェンジやスキルアップのために数ヶ月〜1年単位で学べる「サバティカル(長期休暇)・コース」を設置。オンラインでの受講や、学費支援制度を拡充する。

- 「マルチステージ・ライフ」を支える雇用改革:

- 副業・兼業の原則自由化、週3日正社員のような多様な働き方の選択肢の提供、一度退職した人が復帰しやすい「カムバック制度」などを社会全体で推進する。

- 「人生中盤のキャリア相談」の公的支援:

- 40〜50代を対象に、キャリアの棚卸し、資産形成、健康管理、セカンドキャリアの準備などを総合的に相談できる公的なカウンセリング窓口を設置する。

【個人としてのアクション】

- 「ポートフォリオ・ワーカー」を目指す: 一つの仕事や肩書に依存せず、「本業」「副業」「学び」「地域活動」「趣味」など、複数の活動を組み合わせ、収入源と自己実現の柱を複数持つことを意識する。

- 「人生の夏休み」を計画する: 転職の合間や子育てが一段落した時期などに、意識的に数ヶ月間の休息や学びの時間を取る計画を立てる。人生は短距離走ではなく、長距離走だと捉える。

- 毎年、何か一つ新しいことを学ぶ: 仕事に直接関係なくても、自分の知的好奇心を満たすための学習(楽器、言語、歴史など)を続ける。これが人生後半の豊かさに繋がる。

アクション3:【「死」を語り、より良く生きる】

課題: 「死」のタブー視と生の質の低下

目標: 「死」を人生の自然な一部として捉え、一人ひとりが自分らしい最期について考え、尊厳を持って生き抜くことができる文化を醸成する。

【社会としてのアクション】

- 「人生会議(ACP)」の国民的対話の推進:

- 医療機関や自治体が主体となり、終末期にどのような医療やケアを望むか、家族や医療者と事前に話し合う「人生会議」の重要性を啓発するキャンペーンを実施する。話し合いのきっかけとなるツールや相談員を育成する。

- 「デスカフェ」の開催支援:

- 「死」についてオープンに、そして安全に語り合える場(デスカフェ)を、NPOや市民活動として各地で開催することを奨励・支援する。

- リビング・ウィルの法的・社会的整備:

- 延命治療の拒否など、本人の意思を尊重するための「事前指示書(リビング・ウィル)」の普及と、その意思が医療現場で確実に尊重されるための法整備やガイドラインの議論を進める。

【個人としてのアクション】

- 「もしもの話」を大切な人とする: 健康で元気なうちに、自分が望む最期について家族やパートナーと話し合っておく。エンディングノートを書き始め、自分の考えを整理する。

- 「死」から逆算して「今」を生きる: 「自分の葬儀で、友人に何と語ってほしいか?」を想像してみる。そこから、今をどう生きるべきか、何を大切にすべきかのヒントを得る。

- 多様な死生観に触れる: 映画、文学、哲学、宗教などを通じて、様々な「死」の捉え方に触れる。タブー視するのではなく、人間にとって普遍的なテーマとして向き合う。

アクションプラン総括

私たちの社会は不確かで、限りがあり、不完全です。しかし、このアクションプランは、その不完全さを嘆くのではなく、むしろそれを人間性の輝きの源泉として受け入れ、より豊かで、より思慮深い社会へと歩むための一歩です。

社会の大きな変革も、個人の小さな意識の変化から始まります。自らの手で、この不完全で愛おしい社会の物語を、次世代のためにより良いものへと紡いでいきましょう。