都市の形は、そこに住む人々の暮らしや経済活動を映し出す鏡です。その中でも、古くから多くの大都市の骨格を形成してきたのが「ハブアンドスポーク」構造です。中心となる「ハブ」に都市機能が集中し、そこから放射状に交通網である「スポーク」が伸びていくこのモデルは、近代都市の発展を力強く牽引してきました。

しかし、コロナ禍を経たリモートワークの普及、ライフスタイルの多様化、そしてサステナビリティへの要請が高まる現代において、この古典的な都市モデルは大きな転換点を迎えています。

本記事では、都市計画や交通政策の専門家も唸らせる深掘り考察を目指し、ハブアンドスポーク構造の歴史的意義から現代における変容、そして未来の都市像までを多角的に論じます。これは単なる都市モデルの解説ではなく、私たちの未来の暮らし方を考えるための思考の羅針盤です。

1. ハブアンドスポークの誕生と発展:効率性を極めた近代のエンジン

ハブアンドスポークは、決して新しい概念ではありません。その原型は「すべての道はローマに通ず」と謳われた古代ローマの道路網に見出すことができます。しかし、このモデルが近代都市の骨格として決定的な役割を果たしたのは、産業革命以降のことです。

鉄道網が描いた都市の骨格

19世紀、鉄道という革新的な交通手段が登場すると、都市の構造は劇的に変化しました。工場や企業の本社、政府機関が都心という「ハブ」に集積し、労働者は鉄道という「スポーク」を使って郊外から通勤する。この「職住分離」を前提としたモデルは、労働力と資本を効率的に結びつけ、経済成長を加速させるための最適解でした。

日本の東京圏は、このモデルの典型例です。国鉄(現JR)の山手線が都心部の強力なハブ機能を形成し、その環状線に接続する形で、東急、西武、小田急といった私鉄各社が郊外へとスポークを伸ばしていきました。彼らは単に鉄道を敷設するだけでなく、沿線の宅地開発、商業施設の誘致、さらには大学や遊園地の建設まで手がけ、魅力的な生活圏を創造することで、郊外から都心へという人の流れを確固たるものにしたのです。

この構造は、人・モノ・情報・資本をハブに集中させることで、「集積の利益」を最大化しました。多様な人材が出会いイノベーションが生まれ、高度な金融・商業・文化施設が人々を惹きつける。ハブアンドスポークは、まさに近代国家の成長を支えるエンジンだったのです。

2. 光と影:ハブアンドスポークが抱える二面性

その絶大な効率性の裏で、ハブアンドスポーク構造は多くの課題を内包していました。その功罪を深く理解することが、現代の都市を考える上での出発点となります。

【光】効率性と活力の源泉

- 経済的効率性:ハブへの機能集中は、知識のスピルオーバー(知識の漏れ出し効果)を促進し、新たなビジネスやイノベーションを生み出す土壌となりました。

- 交通ネットワークの効率性:放射状のネットワークは、ハブを経由することでどのスポークへも比較的容易にアクセスでき、公共交通の運営効率を高めます。

- 文化資本の集積:劇場、美術館、コンサートホール、最先端の医療機関といった高度な都市アメニティは、人口が密集するハブに立地することで成立し、都市全体の魅力を高めます。

【影】一極集中がもたらす歪みと脆弱性

- 過密と混雑:悪名高い満員電車に代表される通勤ラッシュは、人々のQOL(生活の質)を著しく低下させました。ハブ駅のキャパシティを超える混雑は、日常的なストレスの原因です。

- 不動産価格の高騰と格差:ハブ周辺の地価は高騰し、一般市民が住むことは困難になりました。これにより職住分離がさらに進み、都心に住める富裕層と、長時間の通勤を強いられる郊外居住者との間に経済的・時間的な格差を生み出しました。

- レジリエンスの欠如:都市機能がハブに過度に依存する構造は、本質的に脆弱です。東日本大震災の際に首都圏の交通網が麻痺し、多くの帰宅困難者が発生したことは記憶に新しいでしょう。また、新型コロナウイルスのパンデミックは、人口が密集するハブが感染拡大の温床となりうるリスクを浮き彫りにしました。災害、テロ、パンデミックといった脅威に対し、単一のハブに依存するシステムは極めて脆いのです。

3. 現代における変容:ポストコロナとテクノロジーの衝撃

古典的なハブアンドスポークモデルは、今、構造的な変化の波に洗われています。その最大の要因は、デジタル技術の進化と、コロナ禍がもたらした働き方の革命です。

「毎日通勤」という前提の崩壊

リモートワークの普及は、ハブアンドスポークの根幹を揺るがしました。オフィスという物理的なハブに毎日出勤する必要性が低下したことで、人々は居住地をより自由に選べるようになりました。これにより、都心から離れた郊外や地方都市という「スポーク」の価値が再評価されています。職住近接ならぬ「職住融合」とも言える新しいライフスタイルが生まれつつあるのです。

「シングルハブ」から「マルチハブ」へ

この変化は、都市構造を「マルチハブ化(多核化)」へと導いています。従来は東京駅や新宿駅といった巨大なハブが圧倒的な中心でしたが、近年は立川、大宮、横浜、柏といった郊外のターミナル駅が、独自の業務・商業機能を持つ「サブハブ」としての重要性を増しています。

人々は、日々の買い物や用事を地域のサブハブで済ませ、週に数回だけ都心のメインハブへ向かう。このような多層的な都市利用が一般化しつつあるのです。これは、ハブアンドスポークの否定ではなく、より複雑で柔軟なネットワーク構造への進化と捉えるべきでしょう。

テクノロジーが描き出す新たな都市の血流

- ICT(情報通信技術):物理的な移動の制約から人々を解放し、分散型ワークスタイルを可能にしました。

- MaaS(Mobility as a Service):鉄道、バス、タクシー、シェアサイクルといった多様な交通手段をITでシームレスに統合するMaaSは、都市内の移動を劇的に変えるポテンシャルを秘めています。これにより、従来の放射状の「スポーク(縦の移動)」だけでなく、スポーク間を結ぶ「横の移動」が活性化し、都市のネットワークはより網の目のように緻密になっていくでしょう。

4. 未来の都市像:「ポリセントリック・ネットワーク都市」への進化

ハブアンドスポークは、終わったモデルなのでしょうか?答えは「否」です。むしろ、現代の要請に応える形で、より高度な形態へと進化しようとしています。その未来像が「ポリセントリック・ネットワーク都市(多核連携型都市)」です。

これは、強力な単一のハブに依存するのではなく、それぞれが個性と魅力を持つ複数のハブ(核)が、高度な交通・情報ネットワークによって有機的に連携する都市モデルです。

- 機能の分散と連携:都心のメインハブは国際金融や文化の中枢、郊外のサブハブは研究開発や地域ビジネスの拠点、さらにその周辺の地域拠点は豊かな自然環境を活かした居住・余暇の場といったように、各核が機能を分担します。人々はライフステージや目的に応じて、これらの核を柔軟に使い分けるのです。

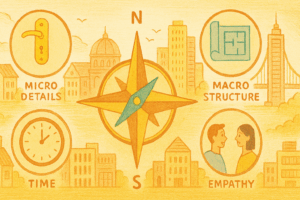

- 「15分都市」との融合:パリ市が提唱し世界的に注目される「15分都市(15-Minute City)(Wikipedia) 」の概念は、このポリセントリック構造と親和性が高い考え方です。これは、各ハブやその周辺の生活圏において、仕事、住居、食料、健康、教育、文化といった生活必須機能が、徒歩や自転車で15分以内にアクセス可能であるべきだとする思想です。マクロな都市構造がポリセントリック・ネットワークであるとすれば、その各拠点を構成するミクロな単位が「15分都市」となります。

- サステナビリティとレジリエンスの向上:このモデルは、一極集中に起因する多くの問題を解決します。長距離通勤の必要性が減ることで、CO2排出量は削減され、環境負荷が低減します。また、機能が分散されているため、一部の核が災害などでダメージを受けても、都市全体の機能が完全に停止するリスクを抑えることができ、レジリエンス(強靭性)が向上します。

結論:集中と分散の再最適化へ

ハブアンドスポーク構造は、決して時代遅れの遺物ではありません。それは、都市が効率性と活力を追求する中で見出した、普遍的な原理の一つです。問題はモデルそのものではなく、一つの形に固執し、時代の変化に対応できなかったことにあります。

私たちが今直面している課題は、ハブアンドスポークを完全に捨てることではなく、「集中」のメリットと「分散」のメリットをいかに再最適化し、バランスを取るかということです。

強力なハブがもたらす経済的・文化的な求心力を維持しつつ、テクノロジーの力を借りてその恩恵をより広く分散させる。そして、各地域が独自の魅力を持つ自律した核として輝き、それらが柔軟なネットワークで結ばれる。

そんな、しなやかで、人間的で、持続可能な「ポリセントリック・ネットワーク都市」の姿こそ、ハブアンドスポークが進むべき未来の地平線ではないでしょうか。都市の未来を考えることは、私たちの生き方の未来を構想することと同義なのです。