▼前回の記事

今回は、「70歳で強制的に人が亡くなる社会」について、先の40歳社会との比較を交えながら、推論の深度をさらに掘り下げて考察します。

序論:延長された時間、変質する社会

人生の終着点が「40歳」から「70歳」へと30年延長された社会。これは単なる時間的猶予ではありません。40歳社会が「加速と断絶」を特徴とするならば、70歳社会は「成熟と管理」という新たなパラダイムに支配されるでしょう。

この社会は、40歳社会が抱えていた致命的な欠陥、すなわち「経験の喪失」と「極端な短期主義」を克服します。しかし、それは現代社会の完全な再現ではなく、あくまで「死が制度化された」という前提の上に成り立つ、独特の秩序と価値観を持つ社会です。

第一部:個人の人生観 ―「第二の人生」と「祖父母」の復活

人生が70年という射程を持つことで、個人の生き方は劇的に変わります。

1. 人生設計の多様化と「成熟期」の誕生

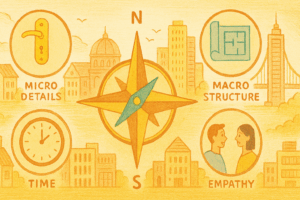

40歳社会の「猛スピードで駆け抜ける人生」は緩和されます。20代で教育を終え、30代でキャリアを築き、40代を迎える頃には、多くの人が「人生の折り返し地点」を意識するようになります。

- 「第二の人生(セカンドライフ)」の制度化: 40歳前後で一度キャリアの頂点を迎えた人々が、全く新しい分野に挑戦する文化が生まれるでしょう。例えば、30代でトップアスリートだった者が40代から研究者に、敏腕経営者だった者が芸術家に転身するといったキャリアチェンジが一般的になります。これは個人の充実だけでなく、社会に多様な経験知を還流させる効果を持ちます。

- ミッドライフクライシス(中年期の危機)の変質: この社会のミッドライフクライシスは、「老いへの恐怖」や「死の不確実性」から来るものではありません。むしろ、「残り30年をどう有意義に生きるか」という、より前向きで計画的な問いに変わります。社会全体がこの転換期を支援する仕組み(再教育プログラムなど)を整備するでしょう。

2. 「祖父母」の存在がもたらす精神的安定

これが40歳社会との決定的な違いです。この社会には祖父母が存在します。

- 世代間交流の復活: 50~60代の祖父母が、孫の世代に直接知恵や愛情を注ぐことができます。これにより、40歳社会で断絶されていた「世代間の知の継承」、特に言葉で伝えにくい生活の知恵や価値観といった「文化の遺伝子」が再び繋がります。

- 家族の緩衝材: 親と子の二世代のみで構成される核家族の緊張感は、祖父母という存在によって和らげられます。これは社会全体の精神的な安定に大きく寄与します。子供たちは、親とは違う視点を持つ大人から世界を学ぶ機会を得るのです。

3. 死の受容:「祝福される完成」へ

70歳という死は、40歳のそれとは異なり、「早すぎる死」という悲壮感を伴いません。むしろ、「人生を全うした」という肯定的な感覚、いわば「約束された大往生」として受け入れられるようになります。

- 「終活」文化の成熟: 60代になると、人々は自らの人生の集大成として「終活」を始めます。財産の整理や身辺整理だけでなく、自らの人生の物語を記録し、後世に遺す活動が一般的になります。70歳の誕生日は、悲しみの儀式ではなく、その人の生涯を称え、感謝を伝えるための、華やかで肯定的な祝祭となるでしょう。

第二部:社会構造 ― 安定と深みの獲得

個人の変化は、社会システム全体をより安定的で成熟したものへと変貌させます。

1. 経済:経験価値の復活

40歳社会の最大の弱点であった「熟練技術の喪失」が克服されます。

- 専門職の円熟: 習得に長時間を要する外科医、研究者、裁判官、高度技術者などが、50代、60代でキャリアのピークを迎えることができます。これにより、社会全体の技術水準や専門性が飛躍的に向上します。

- 長期プロジェクトの実現: 数十年単位のインフラ整備、基礎科学研究、都市開発などが可能になります。経済は短期的な利益追求だけでなく、持続可能性を重視した長期的な視点を取り戻します。

- 労働市場の複層化: 若者のエネルギーと、壮年・老年層の経験が共存する、バランスの取れた労働市場が形成されます。ただし、現代社会のような「高齢者の再雇用問題」はなく、60代は最も尊敬される現役世代として活躍します。

2. 政治:長期的視点と「長老」の不在

政治指導者の年齢層が上がり、国家運営は安定します。

- 経験豊富なリーダーシップ: 50代、60代の政治家が国を率いることで、40歳社会のポピュリズムに陥りやすい脆弱性は克服されます。歴史的視点や外交経験に基づいた、長期的な国家戦略が立案・実行されるでしょう。

- 硬直化の抑制: 70歳という上限があるため、現代社会に見られるような「長老支配」による深刻な世代交代の停滞は起こりにくい構造になっています。権力は70歳で必ずリセットされ、新陳代謝が保証されています。

3. 文化と芸術:大作と多様性の開花

文化は、40歳社会の刹那的な輝きとは対照的に、深みと重厚さを増します。

- 「ライフワーク」の復活: 作家は生涯をかけて大河小説を執筆し、芸術家は数十年の歳月をかけて大作を完成させることができます。「個人の創造性の極致」を追求する文化が花開きます。

- 文化の複層性: 若者文化、中年文化、そして円熟した老年文化がそれぞれ存在し、互いに影響を与え合う、豊かで多様な文化圏が形成されます。

第三部:新たな課題 ― 管理社会の新たな側面

この安定し成熟した社会にも、新たな形の課題や問いが生まれます。

1. 「健康寿命」と「制度死」の乖離

70歳まで生きられることが保証される一方、医学の進歩により、人々は70歳時点でも肉体的・精神的に極めて健康な状態を保っている可能性があります。

- 新たな抵抗の芽: 「まだこんなに元気なのに、なぜ死ななければならないのか?」という疑問は、40歳社会よりも切実で、より強い説得力を持つようになります。延命技術への渇望や、制度に反抗する動きは、より組織的かつ思想的なものになる可能性があります。

- 「衰えること」への恐怖: 逆に、70歳を待たずに病気や老化で衰えることは「敗北」と見なされるかもしれません。人々は「70歳の完成の日まで心身ともに完璧であること」を強要され、新たなプレッシャーに苛まれる可能性があります。

2. 二重化する「死」の意味

この社会では、死の意味が二つに分かれます。一つは70歳で訪れる「制度としての死(完成)」。もう一つは、それ以前に事故や病気で死ぬ「不運な死(未完)」。人々は後者を極端に恐れ、社会は事故防止や予防医療に膨大なリソースを注ぎ込むでしょう。

3. 究極の問い:「管理された幸福」vs「不確実な自由」

70歳社会は、現代社会が抱える問題(年金、医療費、世代間対立など)の多くを解決した、非常に効率的で安定した社会です。しかし、それは「死を管理する」という究極的なコントロールの上に成り立っています。

この社会が人類に突きつける問いは、40歳社会のそれとは異なります。

「人生の不確実性や、老衰という自然なプロセスを排除し、管理された安定と平和の中で70年を全うする人生は、本当に人間にとっての幸福なのか?」

これは、自由意志と生命倫理を巡る、より深く、現代的な問いかけです。

結論:成熟を取り戻した「庭園」

40歳で死ぬ社会が、常に雑草を刈り取り、新しい花を植え続ける、ダイナミックだが深みのない「花壇」だとすれば、70歳で死ぬ社会は、木々が十分に成長し、豊かな生態系を持つ、美しく手入れされた「庭園」に例えられます。

そこには安定と秩序、成熟した文化、そして世代間の豊かな交流があります。しかし、その庭園は高い壁に囲まれており、庭師(=制度)によって70年経った木は必ず伐採されます。庭園の外にある、予測不能な荒野の「自由」はそこにはありません。

この社会は、40歳社会の極端なディストピア性を克服し、一見するとユートピアに近い姿をしています。しかし、その根底には「生と死を人間がコントロールする」という思想が横たわっており、その是非こそが、この社会に生きる人々、そして我々自身の人間性を問う、永遠のテーマとなるでしょう。

▼続きはこちらから