都市の風景は、その骨格となる構造によって大きく左右されます。東京駅の威容を誇る超高層ビル群と、そこから延びる鉄道路線の先に広がる整然とした郊外の住宅街。この鮮やかなコントラストは、近代都市を形作ってきた「ハブアンドスポークモデル」が、建築そのものに与えた影響を如実に物語っています。

中心地(ハブ)に機能を集約し、郊外(スポーク)へと放射状に都市を広げるこのモデルは、建築の世界を大きく二つの方向に進化させてきました。しかし今、働き方やライフスタイルの地殻変動がこのモデルを揺るがし、建築の存在意義そのものが問い直されています。

本記事では、ハブアンドスポークという都市構造のレンズを通して、建築が果たしてきた役割と、これから迎えるであろう未来像を深く考察します。

第1章:ハブアンドスポークが規定した建築の「二極化」

ハブアンドスポークモデルは、建築を「ハブの建築」と「スポークの建築」という、明確な役割を持つ二つの極に分化させました。

ハブの建築:象徴性と機能集積の殿堂

都市のハブに建てられる建築は、単なる建物以上の意味を担わされてきました。

- 都市の顔となる「ランドマーク性」

超高層ビルや巨大なターミナル駅は、その都市の経済力や文化的な成熟度を示すシンボルとして機能します。その圧倒的なスケールと先進的なデザインは、都市のアイデンティティを形成し、人々の憧れや目標を集める磁力となってきました。建築は、都市の権威を可視化する装置だったのです。 - 機能を積層する「垂直都市(Vertical City)」

地価が最も高騰するハブでは、土地利用の効率を最大化するため、建築は垂直方向へと伸びました。駅ビルを筆頭とする複合施設は、交通結節点、商業、オフィス、ホテル、文化施設といった多様な都市機能を一つの建築物に集約・積層する「垂直の都市」そのものです。ここでは、膨大な人流をいかに効率的かつ安全に捌くかという、高度な動線計画が建築設計の至上命題となります。 - 人々を繋ぐ「巨大な公共空間」

駅のコンコースや駅前広場は、不特定多数の人々が行き交い、出会い、交流する巨大なパブリックスペースです。これらの空間は、機能性だけでなく、都市の活気や賑わいを創出する舞台装置としての役割も果たしており、建築と都市計画が密接に連携する領域と言えます。

スポークの建築:効率性と均質性の産物

一方で、ハブに従属するスポーク(郊外)の建築は、異なる原理で形成されました。

- 大量供給を前提とした「均質性」

スポークの主たる役割は、ハブで働く人々の居住地、すなわちベッドタウンとなることでした。高度経済成長期には住宅の絶対数が不足し、迅速かつ安価な大量供給が求められました。その結果、団地やプレハブ住宅に代表されるような、規格化・標準化された建築が風景を支配することになります。 - 物語性の希薄化

「寝に帰る場所」としての機能に特化した住宅群は、効率性を追求する一方で、その土地固有の歴史や文化といった文脈(ゲニウス・ロキ/地霊)から切り離されがちでした。建築が持つべき物語性や地域性は後景に退き、日本中どこにでもあるような均質な風景が広がっていったのです。

このように、ハブアンドスポークモデルは、「ハブの象徴的・集約的建築」と「スポークの均質的・従属的建築」という二極構造を、建築の世界に深く刻み込んできました。

第2章:モデルの変容が迫る、建築の「機能再編」

リモートワークの普及と価値観の多様化は、この堅固な二極構造を内側から突き崩し始めています。建築は今、その機能と役割の根本的な再編を迫られています。

「通勤の目的地」から「創造性の拠点」へ:ハブのオフィスの再定義

かつては満員であることがステータスだったハブのオフィスビルは、今やその存在意義を問われています。単にPC作業をするだけなら、場所は問いません。では、なぜわざわざハブのオフィスに「集まる」のか。その答えを、建築空間が提示する必要があります。

- 「集まる価値」の最大化

これからのオフィスは、オンラインでは得られない偶発的な出会いや自発的なコラボレーションを誘発する「創造性の触媒」としての役割が求められます。固定席を減らし、多様な働き方に対応するABW(Activity Based Working)の考え方を取り入れた空間設計や、自然光や緑を取り入れ心身の健康を増進するバイオフィリックデザインなどが不可欠になります。 - ホスピタリティ空間への進化

建築空間は、働く人のエンゲージメントを高めるための重要な要素です。カフェやライブラリ、集中ブース、リフレッシュエリアなどを充実させ、まるで上質なホテルのようにワーカーをもてなす「ホスピタリティ・オリエンテッド・オフィス」が新たなスタンダードとなるでしょう。

「ベッドタウン」から「生活と仕事の融合拠点」へ:スポークの建築の変貌

スポーク(郊外)は、もはや単なるベッドタウンではありません。豊かな生活環境と仕事場が両立する、新たな価値を持つエリアとして再評価されています。

- 住宅の「ワークプレイス化」

住宅建築には、快適なワークスペースの確保が標準仕様として求められるようになります。新築だけでなく、既存住宅をリノベーションして書斎を設けたり、オンライン会議に適した防音性能を高めたりといった需要が拡大しています。 - 職住融合の新たな建築類型(Typology)

コワーキングスペースを併設したマンションや、地域に開かれたシェアオフィス付きの戸建てなど、職と住、そして地域コミュニティを融合させる新しい建築類型が登場しています。これらの建築は、地域の新たな経済活動や交流の核となり得ます。 - 地域コミュニティの「アンカー」

人々が地域で過ごす時間が増えることで、自宅と職場の間にある「サードプレイス」の重要性が増しています。地域密着型の商業施設、カフェを併設した図書館、多世代交流機能を持つ公民館など、地域コミュニティの繋がりを育む「アンカー(錨)」としての建築が、スポークの魅力を大きく左右します。

考察:新たな都市モデルと建築の未来像

ハブアンドスポークモデルが「多核分散・ネットワーク型」へと進化する中で、建築はどのような未来を描くのでしょうか。

それは、ハブとスポークの二元論を超えた、より有機的で多層的な関係性の構築です。

ハブの建築は、その「非日常性」や「体験価値」をさらに先鋭化させていくでしょう。世界中から人々が集まる国際会議場、最先端のアートや文化に触れられる劇場や美術館、五感を刺激する商業施設など、わざわざ「訪れる」に値する圧倒的な体験価値を提供する場としての役割を強化します。

一方で、スポークや新たに生まれる「核」の建築は、「豊かな日常の質」を追求します。ヒューマンスケールで居心地の良い空間、地域の風土や素材を活かしたデザイン、歩いて暮らせる街の賑わいを生み出すための路面店や広場との一体設計などが重視されます。そこでは、画一的な大規模開発ではなく、その土地の文脈を丁寧に読み解いた、固有の価値を持つ建築が求められます。

そして、これらの建築群は、MaaS(Mobility as a Service)ステーションのような新しい交通結節点を介して、なめらかにネットワーク化されます。建物自体がエネルギーや情報を融通し合うスマートビルディングとなり、都市全体のインフラの一部として機能する時代も遠くありません。

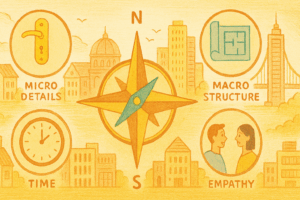

まとめ: ハブとスポークそれぞれの自律と相互連携

ハブアンドスポークモデルは、近代建築に「効率」と「象徴」という二つの大きなベクトルを与えました。しかし、社会が新たな成熟の段階に入る今、建築に求められるのは、その二元論的な役割分担からの脱却です。

これからの建築の使命は、ハブとスポークが主従関係ではなく、それぞれが自律した魅力を持ちながら相互に連携する、しなやかな都市生態系を支えることにあります。ハブの「特別な体験」と、地域の「上質な日常」。その両方を人々が自由に選択し、行き来できる。そんな豊かさを実現する舞台装置として、建築の可能性は、今まさに再発見されようとしているのです。