私たちの日常は、無数の「移動」で成り立っています。その多くは、ある一点を目指し、そしてそこからまた別の場所へと広がっていく。その起点であり結節点となるのが「駅」です。

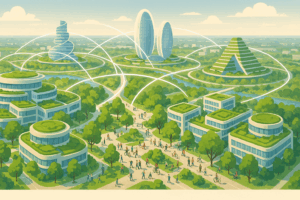

前回の記事では、都市圏全体を貫くマクロなハブアンドスポーク構造について論じました。しかし、この構造は都市圏レベルだけでなく、私たちにもっと身近な「駅」を中心としたエリアにも、まるでフラクタルのように存在しています。

駅は単なる電車の乗り降りをする通過点ではありません。それは、商業、交通、そして人々の生活が交差し、独自の生態系を形成する小さな中心、すなわちミクロなハブなのです。

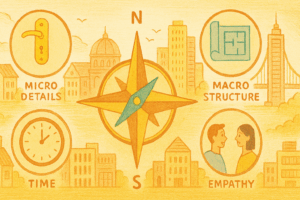

本記事では、この「駅」というミクロなハブと、そこから伸びる「動線」というスポークが織りなす構造を解剖し、なぜある駅前は賑わい、ある駅前は寂れてしまうのか、その力学に迫ります。これは、あなたの町の未来を考えるための、新しい視点となるはずです。

1. 駅エリアの解剖学:ハブ(駅)とスポーク(動線)が紡ぐ地域のエコシステム

まずは、駅を中心としたエリアを「ハブアンドスポーク」モデルに当てはめてみましょう。

- ハブとしての「駅」:多機能な磁力装置

駅は、人々を惹きつける強力な磁力を放つハブです。その磁力は、複数の機能が重なり合うことで生まれます。- 交通結節機能:鉄道はもちろん、駅前ロータリーに集まるバス、タクシー、さらには近年増えているシェアサイクルポートやカーシェアリングのステーション。多様な交通モード(移動手段)がここに集約され、人々は最適な手段へ乗り換えることができます。

- 商業集積機能:駅ビルや駅ナカの商業施設、駅と一体化した百貨店やスーパーマーケット、そして駅前から放射状に伸びる商店街。これらは駅の集客力を利用して成立しており、駅のハブ機能をさらに強化します。

- 情報・交流機能:人々が待ち合わせをする場所であり、地域のイベントが開催される広場であり、デジタルサイネージが最新情報を発信する拠点でもあります。駅は、人と情報が交流するプラットフォームなのです。

- スポークとしての「動線」:地域の毛細血管

ハブである駅から放射状に伸びるのが「スポーク」です。これは、人々の生活を支える動線であり、地域の隅々にまで活力を届ける毛細血管の役割を果たします。- 商店街・メインストリート:最も太いスポーク。駅の集客力を周辺エリアに拡散させる主要な動脈です。アーケードの有無、歩道の広さ、店舗の構成などが、そのスポークの魅力を左右します。

- 生活道路:住宅街へと続く無数の細いスポーク。住民が毎日利用するこの道が、安全で快適であるかは、地域のQOL(生活の質)に直結します。

- バス路線網:鉄道がカバーできないエリアを結ぶ、目に見えないスポーク。バス路線がどれだけきめ細かく、かつ分かりやすく整備されているかが、駅ハブの吸引力を決めます。

このハブとスポークが有機的に機能することで、駅エリアという一つのエコシステム(生態系)が形成されるのです。

2. 「選ばれる駅」の条件:なぜ、あの駅前はいつも活気に満ちているのか?

同じような乗降客数の駅でも、駅前の賑わいには大きな差があります。成功している「駅ハブ」には、いくつかの共通する条件が見られます。

- ① 歩行者中心の空間設計(Walkability & Human Scale)

成功する駅は、例外なく「歩いて楽しい」場所です。車道を優先し、歩行者が歩道橋や地下道で分断されるような設計では、ハブからスポークへの人の流れが滞ってしまいます。広くて快適な歩道、一休みできるベンチ、目を楽しませる緑やアート、そして何よりヒューマンスケール(人間の身体寸法に合った心地よい大きさ)で設計された空間が、人々の「滞留」を促し、賑わいを創出します。駅前が単なる通過点ではなく、目的地そのものになっているのです。 - ② 機能の多様性(Mixed-Use)

商業機能だけに特化した駅は、買い物客がいなくなると活気を失います。強いハブは、商業施設に加え、役所の出張所、図書館といった公共施設、クリニックモール、オフィス、文化施設(小劇場やホール)、子育て支援施設などが複合的に立地しています。これにより、平日の昼はビジネスパーソン、午後は親子連れ、夜や休日は買い物客やイベント参加者といったように、多様な目的を持つ人々が24時間/7日間、エリアを訪れることになり、持続的な活気が生まれるのです。 - ③ 地域アイデンティティとの接続

どこにでもあるチェーン店ばかりの駅前は、便利かもしれませんが記憶に残りません。強いハブは、その土地ならではの「顔」を持っています。歴史ある神社の参道と一体化した商店街、地元の名産品を扱うアンテナショップ、地域に根差した祭りやイベントが開催される広場など、地域固有の文脈や歴史(コンテクスト)と駅が接続されていることが重要です。これが、他の駅にはない独自の魅力を生み、地域住民の愛着(シビックプライド)を育みます。

3. 駅エリアの未来:デジタル化の波と「ウェルビーイング・ハブ」への進化

現代において、駅エリアのハブアンドスポーク構造もまた、大きな変革の時を迎えています。

- ECとリモートワークの挑戦

Eコマースの普及は、駅前商店街(スポーク)の存在意義を問い直しています。また、リモートワークの定着は、通勤という最大の移動需要を変化させました。これにより、駅のハブとしての機能は弱まるのでしょうか?

むしろ逆です。人々が地域で過ごす時間が増えることで、「生活圏のハブ」としての駅の重要性は増しています。求められるのは、モノを売るだけの場所から、体験や学び、人との繋がりを提供するサードプレイス(自宅でも職場でもない第三の場所)への機能転換です。コワーキングスペース、地域のカルチャースクール、居心地の良いカフェなどが、新たな求心力となり得ます。 - MaaSが変えるスポークの形

MaaS(Mobility as a Service)の進化は、スポークの形を劇的に変えるでしょう。固定的なバス路線に加え、AIを活用したオンデマンド交通が、毛細血管のようにエリア内を柔軟に結びます。また、シェアサイクルや電動キックボードは、駅から目的地までの「ラストワンマイル」を埋める新たなスポークとして、駅ハブの吸引範囲を大きく広げる可能性を秘めています。 - 未来像は「ウェルビーイング・ハブ」

これからの駅エリアが目指すべき姿、それは交通や商業のハブを超えた、地域住民の「ウェルビーイング(心身と社会的な健康)」を支えるハブです。

駅ビルの中に、フィットネスジムや健診センター、心の相談窓口があり、駅前広場ではファーマーズマーケットやヨガ教室が開かれる。子育ての悩みを共有できるスペースがあり、高齢者が気軽に立ち寄れるサロンがある。

駅が、単に利便性を享受する場所から、人々の健康と幸福、そして社会的な繋がりを育む「地域の心臓」へと進化していく。これが、ミクロなハブアンドスポーク構造がたどり着く未来の姿ではないでしょうか。

結論:あなたの駅を「再発見」しよう

私たちは毎日、当たり前のように駅を使い、駅前の道を歩いています。しかし、そこにミクロなハブアンドスポークという視点を持ち込むと、見慣れた風景がまったく違って見えてくるはずです。

なぜこの道は賑わい、あの道は寂れているのか。なぜこの駅には人が集まるのか。その背後には、緻密に、あるいは偶然にできあがった「構造」が存在します。

あなたの最寄り駅は、どのようなハブ機能を持ち、どのようなスポークを伸ばしているでしょうか。そして、10年後、どのような「地域の心臓」になっていてほしいでしょうか。駅エリアの未来は、行政や鉄道会社だけが描くものではありません。そこに住まい、利用する私たち一人ひとりの視点と関わりの中に、その答えはあるのです。