「もし、あなたの人生がちょうど40年で終わると決まっていたら…?」

突然ですが、こんなことを想像してみてください。

老いや病で死ぬのではなく、誰もが例外なく、40歳の誕生日にその生涯を終える社会。そこでは死は悲劇ではなく、誕生日や卒業式のように、人生のサイクルに組み込まれた「制度」です。

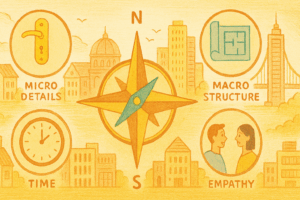

今回は、そんな極限の思考実験「40歳で強制的に人が亡くなる社会」をテーマに、私たちの世界がどう変わってしまうのか、そして、そこから見えてくる「人間らしさ」とは何かを探っていきます。

序論:リセットされる世界

もし、すべての人間が40歳の誕生日を迎えた日に、例外なくその生を終える社会が存在したら、何が起こるでしょうか。この社会では「老い」は存在せず、死は予測可能で不可避な「制度」となります。この絶対的なルールは、人類のあらゆる側面に根源的な変革をもたらすでしょう。

この考察では、以下の前提で話を進めます。

- 死の制度化: 40歳の誕生日に、安らかかつ確実に生命活動を停止させる公的なシステム(「移行」や「完成」などと呼ばれるかもしれない)が存在する。

- 例外なき適用: 権力者、天才、どのような人物であっても例外は認められない。

- 歴史的背景: この制度は、過去の破滅的な人口爆発や資源枯渇、あるいは特定の思想的革命によって確立され、数世代にわたって維持されていると仮定する。

第一部:個人の内面と人生観の変容

人間の意識と価値観が、この社会の根幹を形成します。

1. 加速する人生と「濃縮された情熱」

人生が40年しかないと知っている人々は、現代人のような悠長な人生設計を行いません。10代で職業を選択し、恋愛をし、20代前半で結婚・出産するのが当たり前になります。すべてが前倒しされ、人生は猛烈な速度で駆け抜けられます。

- 刹那主義と享楽主義の蔓延: 「未来のために今を我慢する」という発想は希薄になります。貯蓄よりも消費、長期的な計画よりも短期的な快楽や経験が重視されるでしょう。社会は常に活気とエネルギーに満ちているように見えますが、その裏には深い虚無感が漂います。

- 「39歳症候群」: 39歳は人生の最終章です。人々は残された1年を、家族と過ごす者、最後の情熱を創作にぶつける者、すべてを投げ出して放浪する者など、多様な形で締めくくろうとします。社会全体が、この「最後の1年」を過ごす人々を敬い、支える文化を形成するでしょう。それは、やがて自分たちも迎える道だからです。

2. 「死」の日常化と新たな恐怖

死は悲劇や突然の喪失ではなく、誕生日や卒業式のような人生のサイクルの一部となります。人々は幼い頃から「40歳での完成」を教え込まれ、親が「移行」する姿を見て育ちます。

- 死への受容と儀式化: 死別の悲しみは存在しますが、それは「予期せぬ悲劇」に対するものとは質が異なります。40歳の誕生日は、その人の人生を称え、功績を記憶に刻むための、荘厳で全国的な儀式となるでしょう。

- 「生き残ってしまう」ことへの恐怖: この社会での本当の恐怖は、死ぬことではなく「死ねないこと」かもしれません。システムの不具合や、何らかの理由で40歳を超えて生き延びてしまった者は、「ルールを破った者」「不完全な者」として社会から疎外され、存在しない者として扱われる可能性があります。彼らは、この社会の秩序を乱す生きた亡霊です。

3. 愛と家族の変容

親子関係、そして世代間の繋がりは根本的に変わります。

- 「祖父母」のいない世界: この社会に祖父母は存在しません。親は子に「親の親」の話を物語として聞かせることしかできません。世代間の知恵の継承が断絶し、家族は常に「親と子」の二世代のみで構成されます。これにより、若者文化が社会の絶対的な中心となり、伝統や権威は生まれにくくなります。

- 親の役割: 親は、自分が20歳になる頃には亡き親から受け継いだ財産や知識を、自分が40歳で死ぬ前に、20歳前後の子供にすべてを託さなければなりません。子育ては「20年間の集中プロジェクト」となり、極めて効率的かつ計画的に行われるでしょう。そこには、限られた時間で愛と知恵を注ぎ込もうとする、悲壮なまでの情熱が生まれます。

第二部:社会構造の根本的変革

個人の変化は、社会全体のシステムを再構築します。

1. 経済:短期決戦型モデルへ

経験豊富な高齢労働者が存在しないため、経済は常に若者のエネルギーと発想力によって動かされます。

- 熟練技術の喪失とイノベーションのジレンマ: 習得に20年以上かかるような職人技や、長年の経験が物を言う分野(例えば、難手術を行う外科医や、複雑な判例を扱う裁判官)は衰退するか、存在しえません。社会は常に「未熟」であるリスクを抱えます。一方で、若い感性が常に最前線にいるため、ITやエンターテインメントなど、変化の速い分野では驚異的な発展を遂げる可能性があります。

- 金融システムの崩壊と再編: 長期ローン、年金、生命保険といった金融商品は意味をなさなくなります。資産は40年周期で強制的に次の世代へ移転するため、富の極端な集中は起こりにくいかもしれません。経済は「フロー」が極端に重視され、「ストック」の価値は低下します。

2. 政治:若き指導者たちの危うさ

政治家や行政のトップも、すべて30代の若者です。

- 理想主義とポピュリズム: 経験不足からくる理想主義的な政策が掲げられる一方、人気取りのための短期的なポピュリズムに陥りやすいという致命的な弱点を抱えます。長期的な国家戦略を立てることは極めて困難です。歴史から学ぶにも、その歴史を直接生きた人間が存在しないため、過去の失敗を何度も繰り返す危険性があります。

- 官僚機構と「知のアーカイブ」への依存: 政治的意思決定は、個人の経験ではなく、過去のデータを蓄積・分析する巨大な情報システムや、それを管理する特殊な官僚機構に強く依存するようになるでしょう。為政者は「AIの提案を承認する者」になるかもしれません。

3. 文化と芸術:「未完」への憧れと「継承」の渇望

40年というリミットは、創造活動に独特の影を落とします。

- 短編形式の隆盛: 数十年を要する大聖堂の建設や、大河小説の執筆は不可能です。文化は、短時間で消費できるポップミュージック、短編映画、詩、ストリートアートなどが主流となります。

- 「継承」と「コラボレーション」: 一人の天才が人生をかけて大作を完成させるのではなく、複数の世代がリレーのように作品を引き継いでいく形式の芸術が生まれるかもしれません。例えば、ある作曲家が始めた交響曲を、次の世代の作曲家が完成させる、といった形です。そこでは「個人の作者」という概念が希薄になります。

第三部:知の継承と技術のジレンマ

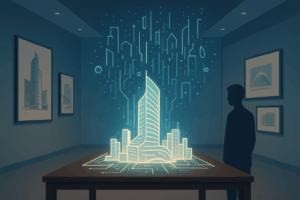

この社会が存続するための最大の課題は「知の継承」です。

1. 失われる「暗黙知」

マニュアル化できる形式知はデータとして残せますが、職人の勘や研究者のひらめきといった「暗黙知」は、人が死ぬたびに失われます。社会は常に知識の断絶の危機に瀕しており、あらゆる分野でブレークスルーが起こりにくくなります。

2. 知識継承システムの極端な発達

この課題を克服するため、社会は知識継承にリソースを極限まで集中させます。

- 教育AIとメンター制度: 子供たちは、亡くなった天才たちの思考パターンを再現するAIから直接教育を受けるかもしれません。また、30代の専門家が10代の後継者をマンツーマンで指導する「メンター制度」が社会の根幹を支えるでしょう。

- 「記録」への執着: すべての国民は、自らの知識や経験を詳細に記録し、巨大なデータベースにアップロードすることが義務付けられるかもしれません。人生そのものが、後世への「遺産」作りとなります。

3. 禁忌とされる「延命研究」

この社会で最も危険視され、厳しく禁じられるのは「延命」や「老化防止」の研究です。それは、40歳での死という社会の根幹を揺るがす、最も重い犯罪と見なされるでしょう。密かに延命研究を行う科学者や、その技術で40歳を生き延びようとする富裕層は、物語の悪役として描かれます。

結論:秩序と停滞、そして人間性の行方

40歳で人が死ぬ社会は、一見すると非常に合理的です。人口問題、高齢化に伴う社会保障費の増大、世代間の対立といった現代社会の多くの課題を解決しています。世代交代はスムーズで、社会は常に若々しいエネルギーに満ちています。

しかし、その内実は「成熟を許されない社会」です。経験から生まれる円熟した知恵、長い年月をかけて育まれる文化、世代を超えて受け継がれる愛情といった、人間社会の豊かさの多くが失われます。常に同じ場所を周回しているような、輝かしいがゆえに悲しい「停滞」がこの社会の本質かもしれません。

そして、この完璧に管理された社会でも、必ずシステムの綻びは生まれます。

- 抵抗者たち: 「なぜ40歳で死ななければならないのか?」と根源的な問いを抱く者、愛する人を失いたくないと願う者、そしてただ単に「もっと生きたい」と叫ぶ者が必ず現れます。彼らは社会の敵となるのか、それとも新たな進化を促す革命家となるのか。

- システムの形骸化: 何世代も経つうちに、なぜこの制度が始まったのかという本来の目的が忘れられ、ただの「ルールだから」という理由だけで人々が死を受け入れていくとしたら、それは人類にとって最大の悲劇かもしれません。

この思考実験は、私たちに問いかけます。「生きる」とは、単に生命活動を維持することなのか、それとも時間の中で何かを成熟させ、次の世代へと手渡していくプロセスそのものなのか。 私たちが当たり前のように享受している「老い」や「長い人生」が、いかに人間社会にとって本質的で、かけがえのない価値を持っているかを、この架空の社会は逆説的に示しているのです。

▼続きはこちら