▼前回の記事

今度は、前の二つの思考実験とは根本的に異なる、しかし同様に社会を根底から揺るがすシナリオを考えます。40歳や70歳の「強制的な死」が社会のサイクルを管理・短縮するものであったのに対し、「100歳まで健康で、125歳まで生きられる社会」は、人間のライフサイクルそのものを引き延ばし、再定義するものです。

この社会を「超長寿社会(Hyper-Longevity Society)」と名付け、その光と闇を深く考察します。

序論:引き延ばされた人生 ― 新たな人類の夜明けか、黄昏か

もし、技術の進歩によって全ての人間が100歳まで壮健な若さを保ち、その後25年間の緩やかな老衰期を経て125歳で大往生を遂げる社会が到来したら、何が起こるでしょうか。

これは、単に人生が長くなるということではありません。「老い」の概念が消滅し、人生の各ステージが根本から書き換えられる、人類史上最大の革命です。この社会では、時間はもはや希少資源ではなく、むしろ「どう使いこなすか」が問われる広大なフロンティアとなります。

第一部:個人の変容 ― 「マルチステージ・ライフ」の誕生

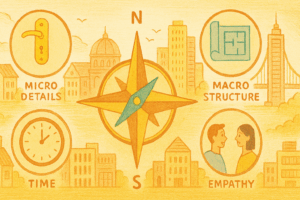

125年という時間は、現代の「教育→仕事→引退」という直線的な人生モデルを完全に破壊します。個人の人生は、複数の章からなる壮大な叙事詩へと変わります。

1. 人生の五段階革命

人生は、おおよそ以下のような5つのステージに分化するでしょう。

- 第一ステージ(0~30歳):探索と学習の時代

「若者」である期間が大幅に延長されます。20代での就職や結婚は「早すぎる」と見なされ、この30年間は、基礎教育、世界旅行、多様なインターンシップ、趣味への没頭など、自己発見のために費やされるようになります。 - 第二ステージ(30~60歳):第一キャリアと家族形成の時代

30歳頃から本格的なキャリアをスタートさせ、最初の家庭を築きます。この30年間は、現代人の一生分に相当する活動期間です。人々はここで一つの専門性を極め、子を育て、社会の中核を担います。 - 第三ステージ(60~85歳):リブートと第二キャリアの時代

60歳は「引退」ではなく「リブート(再起動)」の年齢です。子供は独立し、第一のキャリアで得た資産と経験を元に、全く新しい分野に挑戦します。科学者が芸術家に、ビジネスマンが社会活動家になるなど、人生の「第二幕」を開くのが標準となります。生涯学習が当たり前になり、大学は若者だけでなく60代の「新入生」で溢れかえります。 - 第四ステージ(85~100歳):知の継承とアクティブ・メンターシップの時代

身体的にはまだ壮健ですが、人々は最前線の競争からは一歩引きます。このステージの役割は、蓄積した膨大な知識と経験を社会に還元する「生ける賢者(Living Sage)」となることです。政治顧問、企業のスーパーバイザー、若き芸術家のパトロンなど、社会全体のメンターとして活躍します。 - 第五ステージ(100~125歳):黄昏期(トワイライト・ピリオド)

100歳を境に、ついに緩やかな身体的衰えが始まります。この25年間は、社会活動から離れ、自己の内面と向き合う、瞑想的で哲学的な期間となります。家族や友人に囲まれ、自らの人生を物語として語り継ぎ、静かに「生の完成」を迎える準備をします。

2. 家族と人間関係の再定義

- 「生涯の伴侶」の困難: 100年近くを共にする結婚は、心理的に極めて困難になる可能性があります。「契約更新制」の結婚や、人生のステージごとにパートナーを変える「シリアル・モノガミー(連続的一夫一婦制)」が一般的になるかもしれません。「死が二人を分かつまで」という誓いは、あまりに重く、非現実的なものになります。

- 「垂直家族」の出現: 5世代、6世代が同時に生きるのが当たり前になります。曾々々祖父母から話を聞くことも可能になり、家族の歴史は個人の記憶として直接継承されます。これは強固な一族の絆を生む一方で、過去の因習や対立が何世代にもわたって続く原因にもなり得ます。

第二部:社会構造の地殻変動

個人の人生の変化は、社会のあらゆるシステムを根底から作り変えます。

1. 経済:「停滞」か「永続的革新」か

- 「引退」の消滅: 年金制度は意味をなさなくなり、人々は100歳まで何らかの形で働き、所得を得るのが前提となります。労働市場は極めて流動化し、「一つの会社で一生」という概念は完全に消滅します。

- イノベーションのジレンマ: 経験豊富な100歳の賢者が社会を導く一方、彼らが権威として君臨し続けることで、若い世代の新しい発想や価値観が抑圧される「創造的硬直」のリスクが生まれます。社会は「賢明だが、変化を嫌う」ようになるかもしれません。

2. 政治:超・長老支配(スーパー・ジェロントクラシー)の危険

政治家は100歳を超えても現役でいられるため、権力が特定の個人や世代に数十年単位で集中する可能性があります。これにより、社会の変化への対応が極端に遅れる危険があります。任期制限や年齢上限の設定が、国家の存続をかけた最重要課題となるでしょう。

3. 環境と資源:避けられない破局

これがこの社会最大の課題です。一人の人間が125年分の資源を消費し、ゴミを排出し続けるとしたら、地球環境は瞬く間に破綻します。この社会が存続するためには、以下のいずれか、あるいは全てが必須となります。

- 徹底的な人口管理: 出生率に極めて厳しい制限が課される。

- 完全循環型社会の実現: 資源の100%リサイクルが義務化される。

- 宇宙への進出: 居住区や資源採掘の場を地球外に求めることが不可欠となる。

第三部:新たなディストピアの姿 ―「格差」と「倦怠」

この超長寿社会は、一見ユートピアに見えますが、その内側には深刻な闇を抱えています。

1. 究極の格差社会:「長生者(ロンガー)」と「短命者(モーターズ)」

この超長寿技術が、富裕層にしか手に入らないものだったらどうなるでしょうか。人類は、生物学的に二つの種に分かれます。

- 長生者(The Longers): 125年の生を謳歌するエリート階級。彼らは富と権力を何世代にもわたって独占し、神に近い存在となります。

- 短命者(The Mortals): 従来通りの寿命しか生きられない一般大衆。彼らは長生者に奉仕し、使い捨てられる存在となるかもしれません。

これは歴史上のいかなる身分制度よりも残酷で、決して乗り越えることのできない「生物学的カースト制度」の誕生を意味します。社会は、永遠に癒えることのない憎悪と対立によって引き裂かれるでしょう。

2. 魂の摩耗:「存在的倦怠(Existential Ennui)」

たとえ全ての人が平等に長寿を享受できたとしても、新たな内的危機が訪れます。

- 退屈との戦い: 100年以上も情熱を保ち、人生に意味を見出し続けることは可能でしょうか。多くの人々が、目的を失い、深い虚無感や倦怠感に苛まれる「アパシー(無気力)のパンデミック」が起こる可能性があります。

- 記憶の重圧: 100年分の記憶は、喜びだけでなく、失敗、後悔、そして愛する人々(事故や病気で先に逝く者)との死別の痛みを蓄積させます。その重みに耐えきれず、精神を病む人々が続出するかもしれません。

- 「死ぬ権利」の浮上: 25年間の老衰期を「無意味な時間」と捉え、100歳の健康なうちに自ら死を選ぶ「自発的完成(Voluntary Completion)」という思想が広まるでしょう。「生きる権利」と同じくらい、「尊厳をもって死ぬ権利」が社会の重要なテーマとなります。

結論:「時間」という神を手に入れた人類の末路

100歳まで健康で125歳まで生きる社会は、人類に「時間からの解放」という、かつて神の領域であった力を与えます。これにより、個人は多層的な人生を送り、社会は膨大な知を蓄積する、かつてないほどの成熟した文明を築く可能性があります。

しかし、その代償はあまりにも大きい。

それは、地球という有限の器では支えきれない環境負荷。

それは、人類を二つに引き裂く究極の格差。

そしてそれは、長すぎるがゆえに意味を見失う魂の倦怠。

この思考実験が示すのは、私たちの有限性こそが、私たちの人間性を形作っているという事実です。死という絶対的な締め切りがあるからこそ、私たちは時間を大切にし、愛を求め、何かを成し遂げようと情熱を燃やすのかもしれません。

時間を克服した人類は、もはや私たちが知る「人間」ではなくなっている可能性があります。それは進化なのか、それとも自己目的化した技術の果てにある、静かで永遠の袋小路なのでしょうか。その答えは、まだ誰にも分かりません。

続きはこちらから