「都市」と聞いて、あなたは何を思い浮かべますか?

地図に描かれた道路網や行政区画でしょうか。それとも、賑やかな駅前広場や美しい街並みでしょうか。あるいは、空にそびえる一つひとつのビルでしょうか。

実は、これらはすべて「都市」の一側面に過ぎません。私たちが普段何気なく使う「都市」という言葉は、視点が変わると、その姿を劇的に変える多面的な存在です。

この記事では、「都市計画」「都市デザイン」「建築デザイン」という3つの専門領域の視点から、「都市とは何か?」という根源的な問いを解き明かします。この旅を終える頃には、あなたの街を見る「解像度」は格段に上がり、日常の風景が全く違って見えるはずです。

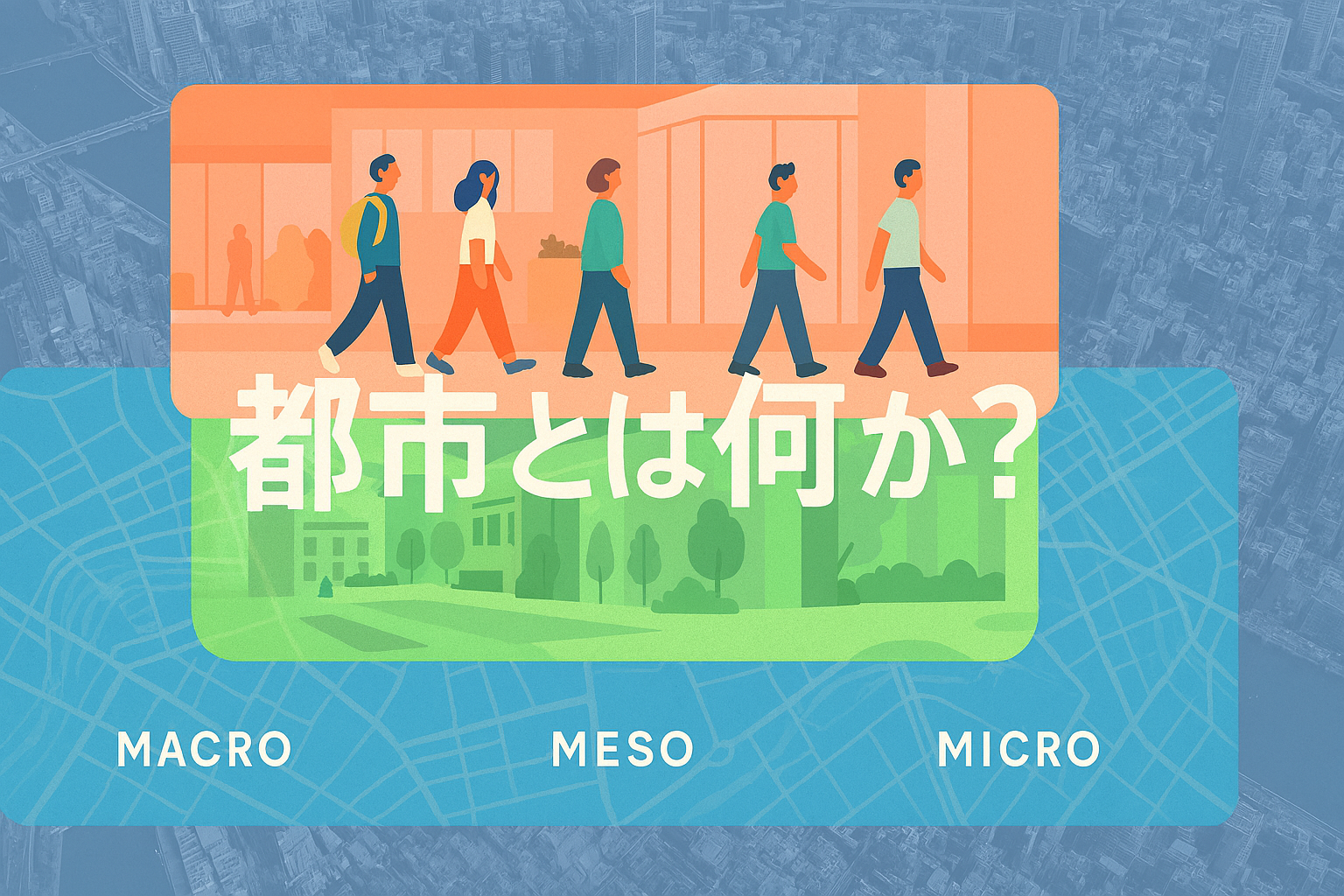

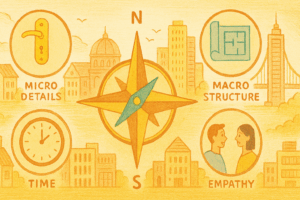

3つの視点を貫く「スケールの階層」

まず、3つの分野の関係性を整理しましょう。これらは、都市を捉える「スケール(空間的・時間的範囲)」によって、役割が異なっています。

- マクロ(都市計画): 都市圏全体を対象に、「社会の骨格(ルール)」を定める。

- メゾ(都市デザイン): 地区や街区を対象に、「魅力的な公共空間(場)」を創り出す。

- ミクロ(建築デザイン): 個別の敷地や建物を対象に、「都市に応答する建築(モノ)」を設計する。

これは、都市計画が定めた大きなルールブックの中で、都市デザインが魅力的な舞台を演出し、その上で建築という名の役者が脚本(コンテクスト)を読み解きながら演技をする、という壮大な演劇に例えることができます。

では、それぞれの専門家が演じる役柄を、詳しく見ていきましょう。

第1章【マクロの視点】都市計画が描く「社会の骨格」

都市計画家が向き合うのは、個別の建物や広場ではなく、都市という巨大な「社会経済システム」です。

- スケール: 都市全体、国家レベル

- 時間軸: 数十年〜100年

- キーワード: ルール、システム、法、公正、未来予測

都市計画の根幹は、土地という限られた資源を、いかに公正かつ効率的に配分するかという「土地利用(ランドユース)のコントロール」にあります。住居、商業、工業といった用途地域を定めるのは、無秩序な開発を防ぎ、市民全体の安全で快適な生活(公共の福祉)を守るためです。

しかし、その本質は単なるゾーニングに留まりません。人口減少や産業構造の変化といった社会の大きな潮流を読み解き、「未来の社会はこうあるべきだ」というビジョンを描き、その実現に向けた公的なルールと骨格を定めることこそが、都市計画の真髄です。

- コンパクトシティ政策で、持続可能な都市構造を目指す。

- 公共交通網を計画し、誰もが移動しやすい社会を保障する。

- 防災計画を策定し、市民の生命と財産を守る。

これらはすべて、法的な手続きと公的な意思決定に基づき、未来の世代も見据えた超長期的な視点で行われます。都市計画にとって都市とは、「社会目標を達成するための器であり、世代を超えて管理すべき巨大な資産(ストック)」なのです。

第2章【メゾの視点】都市デザインが創る「生きた舞台」

都市計画が定めた骨格の中に、血肉を通わせ、生命を吹き込むのが都市デザインの役割です。

- スケール: 地区、街区、広場、通り

- 時間軸: 数年〜100年

- キーワード: 場、関係性、アクティビティ、生命体

都市デザイナーは、物理的なモノの集合体としての都市の先に、そこで繰り広げられる人々の活動や、人と人、人と場所との間に生まれる「関係性」を見ています。どんなに立派な道路や広場も、人々がそこで心地よく過ごし、交流が生まれなければ、ただの空虚な空間に過ぎません。

彼らは、都市を4つのレイヤーで捉えます。

- Hardware(物理的な器): 建物、道路、公園など

- Software(人々の活動): 経済活動、祭り、日常の営み

- Humanware(関係性の網): コミュニティ、愛着

- Organism(生命体): 上記が一体となり、時間と共に変化し続けるシステム

優れた都市デザインとは、魅力的な活動(Software)が自発的に生まれるような、巧みな器(Hardware)を計画すること。それは、空間と人の間に豊かな「関係性」をデザインし、都市という「生命体(Organism)がより良く進化していくための触媒となる介入」に他なりません。

第3章【ミクロの視点】建築家が紡ぐ「都市との対話」

そして、最も人間的な身体スケールで都市と向き合うのが建築家です。

- スケール: 敷地、建物

- 時間軸: 数年から〜数十年(中には百年単位のものも)

- キーワード: モノ、コンテクスト、身体、対話

建築家にとって、建築は決して孤立した作品ではありません。それは常に、周辺の街並み、土地の歴史、道行く人の視線といった、都市からの無数の呼びかけに「応答」する形で生まれます。この都市の文脈(コンテクスト)を読み解き、新しい建築をそこにどう織り込むか、という「都市との対話」こそが、設計の出発点です。

また、建築家は都市を「ソリッド(建物)」と「ヴォイド(建物間の空間)」の関係性で捉えます。建物を設計することは、同時にその外側に生まれる路地や広場といった「ヴォイド」をデザインすることであり、都市の公共空間を豊かにする試みでもあります。

そして何より、彼らは常に「歩き、見、感じる」という人間の身体スケールで思考します。路地から広場へ抜ける際の景色の変化(シークエンス)を演出し、建築という具体的な「モノ」を通じて、都市における豊かな「体験」を創り出そうとします。

建築家にとって都市とは、「応答すべき文脈であり、身体的な経験を提案する舞台」なのです。

結論:都市とは、異なるスケールで織りなされる「共同作品」である

ここまで見てきたように、「都市」という一つの対象は、3つの専門分野によって全く異なる姿として捉えられています。

- 都市計画は、未来の社会像から「ルール」を構想する。

- 都市デザインは、そのルールの中で人間的な「場」を創出する。

- 建築デザインは、その場でコンテクストを読み解き、具体的な「モノ」と「体験」を提案する。

このマクロ・メゾ・ミクロの視点は、どれが優れているというわけではなく、すべてが不可欠な車の両輪です。社会の骨格なき場所に魅力的な空間は生まれず、魅力的な空間なき場所に優れた建築は根付きません。

私たちが日々暮らす都市は、これら異なるスケールでの無数の意思決定とデザインが、歴史の中で幾重にも積み重なってできた、壮大な「共同作品」なのです。

この記事をきっかけに、ぜひあなたの街を歩いてみてください。目の前の道路はどんな計画意図で引かれたのか。この公園はなぜ人々に愛されているのか。あの建物は、周囲の街並みとどんな対話をしているのか。

そのように視点を切り替えながら街を眺める時、都市はもはや単なる風景ではなく、あなた自身も参加できる、未来へと続く創造のプロセスそのものとして見えてくるはずです。

▼続きの記事はこちら