▼前回の記事はこちら

これまで私たちは、「都市計画」が扱う社会構造としての都市、「都市デザイン」が扱う生きたシステムとしての都市、という二つの視点を探求してきました。

本記事では、より小さいスケール、「建築」の視点から都市を捉え直します。個々の建物を設計する専門家である「建築家」は、その創作活動の中で「都市」をどのように見つめ、語るのでしょうか。そのユニークな視座は、私たちの日常的な街の見え方を一変させる力を持っています。

建築は「都市との対話」から生まれる

建築家が設計するのは、言うまでもなく「建築」です。しかし、優れた建築家ほど、その視線は常に建築の外側、つまり「都市」へと向けられています。なぜなら、いかなる建築も、都市という文脈(コンテクスト)の中にぽつんと置かれた孤立したオブジェではないからです。

それは、隣のビルとの関係、面する道の幅、周辺の街並みの高さや色、その土地が持つ歴史的な記憶、そしてそこを通り過ぎる人々の視線といった、無数の「周囲からの呼びかけ」に応答する形でしか成立し得ないのです。

建築家にとって、設計とは「無から有を生み出す」作業ではなく、「既存の都市との対話の中から、新しい関係性を紡ぎ出す」作業に他なりません。この「対話」こそが、建築家の思考の核となります。

では、建築家は具体的にどのような観点で都市を捉えているのでしょうか。

観点1:都市は「コンテクスト(文脈)」の織物である

建築家が最も頻繁に口にする言葉の一つが「コンテクスト」です。これは、単なる「周辺環境」以上の意味を持ちます。

- 物理的コンテクスト: 地形、街路のパターン、周辺建物のスケール感や素材。

- 歴史的コンテクスト: その土地に刻まれた記憶、かつてあった建物や出来事。

- 文化的コンテクスト: 地域住民のライフスタイル、慣習、美意識。

建築家は、これらの複雑に絡み合ったコンテクストを丹念に読み解きます。そして、新しい建築をその文脈の「織物」にどう織り込むかを考えます。ある時は、周囲に馴染むようにそっと同化させ(調和)、またある時は、あえて異質なものを持ち込むことで文脈を揺さぶり、新しい意味を生み出そうとします(対比・異化)。

京都の町家が並ぶ通りにガラス張りのモダンな建築を建てる時、建築家は「なぜこの形なのか、なぜこの素材なのか」という、都市への応答を必ず設計に込めています。

観点2:都市は「ソリッド(塊)」と「ヴォイド(空隙)」でできている

これは非常に建築家的な都市の捉え方です。彼らは、都市を建物という「モノ(ソリッド)」の集合体としてだけでなく、建物と建物の間の「何もない空間(ヴォイド)」との関係性で捉えます。

道、広場、路地、中庭、公園――こうしたヴォイドこそが、都市の生活の舞台です。人々が出会い、光や風が通り抜け、都市に開放感やリズムを与えるのは、建物の「間」にあるヴォイドなのです。

したがって、建築家は建物を設計する際、同時にその建物の「外側」のヴォイドをどうデザインするかを強く意識します。

- 建物の1階部分を柱だけにして(ピロティ)、歩道を建物内部に引き込む。

- 敷地内に誰でも入れる中庭(公開空地)を設け、街に憩いの場を提供する。

- 建物の配置を工夫し、隣のビルとの間に魅力的な路地空間を生み出す。

これらはすべて、一つの建築を通じて都市のヴォイドを豊かにしようとする試みです。都市の質は、ソリッド(建築)の質だけでなく、ヴォイドの質によって決まる。これが建築家の空間認識の基本です。

観点3:都市は「身体的な経験の連鎖(シークエンス)」である

都市計画家が地図を広げてマクロな視点で都市を考えるのに対し、建築家は常に「歩き、見、感じる一人の人間」という身体スケールから思考を始めます。

人は都市を上空から一枚の絵として認識するわけではありません。狭い商店街を歩き、角を曲がると、目の前に大きな公園が広がる。そんな風に、移動に伴う風景の移り変わり、つまり「経験の連鎖(シークエンス)」として都市を体験します。

建築家は、このシークエンスを巧みに演出します。

- あえて入口を分かりにくくし、探してたどり着く楽しみを創出する。

- 長いアプローチの先に、象徴的な空間を用意する。

- 窓の配置を工夫し、歩くにつれて見える景色がドラマチックに変化するようにする。

この思考は、建築内部の空間体験(廊下から部屋へ)のデザインと、都市空間の体験(路地から広場へ)のデザインを地続きのものとして捉えます。建築は、都市という壮大なシークエンスの一部を担う、重要な一コマなのです。

結論:建築家にとって都市とは「応答すべき文脈」であり「提案の舞台」である

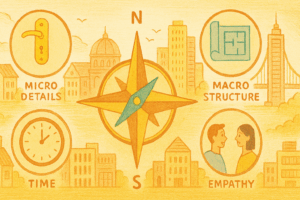

シリーズを通じて見てきた3つの視点を整理してみましょう。

- 都市計画: 公共の福祉のため、法に基づき社会経済構造(ルール)を定める。

- 都市デザイン: 人々の活動を誘発し、魅力的な関係性(場)を創り出す。

- 建築デザイン: 都市という文脈(コンテクスト)に応答し、身体的な経験(モノと体験)を媒介に、新しい価値を提案する。

建築家が語る「都市」とは、設計の前提となる「応答すべき巨大な文脈」であり、人間の身体スケールで感じられる「経験の連鎖が織りなす空間」です。そして同時に、一つの建築という具体的な「モノ」を通じて、都市の未来はこうあり得るのではないか、という「批評的な提案を投げかける舞台」でもあります。

次にあなたが街で一つの建築を見上げた時、ぜひ想像してみてください。この建築家は、この街のどんな声を聞き、どんな対話を試みたのだろうか、と。その瞬間、目の前の建物は単なる箱ではなく、都市と建築家の濃密な対話の記録として、より一層深く、豊かな表情を見せてくれるはずです。

▼続きの記事はこちら