▼前回の記事はこちら

私たちはこれまで、「都市計画」「都市デザイン」「建築」という専門領域の視点から「都市」の多面性を探ってきました。しかし、都市という複雑な対象を研究しているのは、なにも都市・建築分野だけではありません。

経済学、社会学、情報科学といった、まったく異なるレンズを通して見ると、「都市」はどのような姿を現すのでしょうか?そして、そこから私たち都市・建築に携わる者、あるいは都市に関心を持つ市民は、何を学ぶことができるのでしょうか。

本記事では、3つの異分野に「越境」し、都市の見方をアップデートするための新たな知見を探ります。

1. 経済学が照らす「集積の力」―都市はなぜ存在するのか?

なぜ人々や企業は、高い家賃や地代を払ってまで都市に集まるのでしょうか?この根源的な問いに、経済学は「集積の経済(Agglomeration Economies)」(Wikipedia) という一つの答えを用意しています。

これは、企業や人が一箇所に集まることで、個々がばらばらに立地するよりも高い生産性や便益が生まれる現象を指します。経済学は、この「集積の力」を主に3つのメカニズムで説明します。

- 共有(Sharing): 専門的な労働市場(多様な人材の確保)や、インフラ、専門サービス(法律、会計など)を多くの企業で共有できる。

- マッチング(Matching): 労働者と企業、企業と企業、あるいは男女の出会いなど、需要と供給が効率的に結びつく機会が増える。

- 学習(Learning): 形式知(セミナーなど)だけでなく、非公式な交流から生まれる知識の漏れ出し(ナレッジ・スピルオーバー)を通じて、イノベーションが加速する。

都市・建築分野への示唆:

都市・建築分野は、これまで美しい街並みや快適な空間といった「質」を重視してきました。しかし経済学の視点は、「都市の本質的な価値は、多様な人々が出会い、知識が混ざり合う『確率』を高めることにある」と教えてくれます。

私たちがデザインすべきは、単なる居心地の良い空間ではなく、「意図せざる出会いや知識の交換を誘発する装置」としての都市空間ではないでしょうか。例えば、異なる企業のワーカーが自然に交流するようなコワーキングスペースや低層部のデザイン、研究者と市民が交わるサイエンスカフェの計画などは、まさにこの「集積の経済」を物理空間に実装しようとする試みです。

学び:都市空間は「イノベーションの確率を高めるプラットフォーム」として設計されうる。

2. 社会学が暴く「見えざる壁」―都市は誰のものか?

社会学は、都市を人々の相互作用や社会関係が織りなす「生活の舞台」として捉えます。特に、都市社会学(Wikipedia) は、都市における人々の住み分けやコミュニティ形成のダイナミクスを明らかにしてきました。

彼らの研究が示すのは、都市が必ずしも自由で平等な空間ではないという、厳しい現実です。

- ジェントリフィケーション: 都心部が再開発され、富裕層が流入することで、元々住んでいた低所得者層が家賃高騰により追い出される現象。

- ゲーテッド・コミュニティ: 物理的な壁やゲートで外部と隔絶された高級住宅地。富裕層が安全を求めて閉じこもる一方で、社会的な分断を加速させる。

- 見えざる壁: 人種、所得、ライフスタイルによって、人々が住む地域は自然と分かれていく(居住分化)。同じ都市に住んでいても、決して交わらないグループが存在する。

都市・建築分野への示唆:

都市・建築の専門家は、良かれと思って「より良い」空間をデザインします。しかしその行為が、意図せずして社会的な分断を助長し、特定の人々を排除する結果につながっていないでしょうか?

社会学の視点は、物理的なデザインの背後にある「社会的な力学」に目を向けよ、と警鐘を鳴らします。美しい公園を整備した結果、ホームレスが居場所を失う。お洒落なカフェが増えた結果、昔ながらの定食屋が姿を消す。こうした事態は、デザインの「功罪」を浮き彫りにします。

これからの都市・建築には、多様な人々が共存できる「インクルーシブ(包摂的)な空間」をいかに実現するか、という社会的な問いが突きつけられています。それは、単にバリアフリーにすることだけでなく、異なる所得層や文化を持つ人々が、尊厳をもって共存できる場所のデザインです。

学び:全てのデザインは、誰かを包摂し、誰かを排除する「政治的な行為」である。

3. 情報科学が拓く「都市の新たな実体」―都市はデータになる

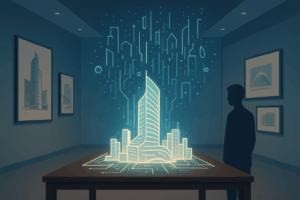

情報科学、特に近年のスマートシティ研究の進展は、都市の概念を根底から覆しつつあります。この分野において、都市は「リアルタイムでデータを生成し続ける、巨大なサイバー・フィジカル・システム」として捉えられます。

- デジタルツイン: 物理都市をそっくりそのまま仮想空間に再現し、交通、エネルギー、人流などをシミュレーションする。これにより、計画の効果を事前に検証したり、災害時の対応を最適化したりできる。

- MaaS(Mobility as a Service): スマートフォンのアプリ一つで、電車、バス、タクシー、シェアサイクルなど、あらゆる交通手段をシームレスに検索・予約・決済できるサービス。人々の移動をデータとして捉え、最適化する。

- 都市OS(Operating System): 都市の様々な機能(交通、防災、エネルギー、行政サービスなど)のデータを連携させるための共通プラットフォーム。都市を一つのコンピュータのように運用する発想。

都市・建築分野への示唆:

情報科学がもたらすのは、これまで直感や経験則に頼りがちだった都市・建築の計画やデザインを、データに基づいて客観的に評価し、最適化する(データ駆動型)という革命的な可能性です。

「この広場は本当に使われているのか?」「どの時間帯に、どんな人が利用しているのか?」人流データを分析すれば、空間の使われ方を正確に把握し、改善につなげられます。建築設計においても、環境シミュレーションを用いれば、エネルギー効率を最大化するデザインを科学的に導き出すことができます。

しかし同時に、これは「誰がそのデータを収集し、利用するのか」「プライバシーはどう守られるのか」といった新たな倫理的課題も生み出します。都市・建築の専門家は、単なるデザイナーであるだけでなく、デジタル社会における都市空間のあり方と、そのルール作りに責任を持つ存在にならなければなりません。

学び:都市は「設計」するものから、「データで運用・管理」するものへと変化しつつある。

結論:越境がもたらす都市像の再構築

経済学、社会学、情報科学。これらの異分野の視点を取り入れることで、私たちが慣れ親しんだ「都市」の姿は、より複雑で、よりダイナミックなものとして再構築されます。

- 経済学は、都市の存在理由である「集積の力」を教えてくれた。

- 社会学は、デザインの裏に潜む「社会的な分断」を警告してくれた。

- 情報科学は、「データ化される都市」という新たな未来を提示してくれた。

これらの知見は、都市・建築分野にとって「耳の痛い話」かもしれません。しかし、複雑化する現代の都市問題に立ち向かうためには、もはや一つの専門分野の知識だけでは限界があります。

自らの専門性の殻に閉じこもるのではなく、積極的に異分野の知見に学び、自らの常識を問い直す「越境的な思考」こそが、これからの都市をより豊かで、公正で、持続可能なものにしていくための鍵となるのです。