「良い建築とは何か?」「良い都市とは何か?」「良い未来とは何か?」

建築、都市設計、都市計画。スケールは違えど、これらはすべて「より良い環境を構想し、実現する」という一点で共通する、創造的な営みです。私たちは日々、図面やPCの前で頭を悩ませ、より良い答えを模索しています。

しかし、技術や知識を追い求めるほどに、本質が見えなくなることはないでしょうか。ディテールにこだわりすぎて全体を見失ったり、理想論に走りすぎて現実から乖離したり。

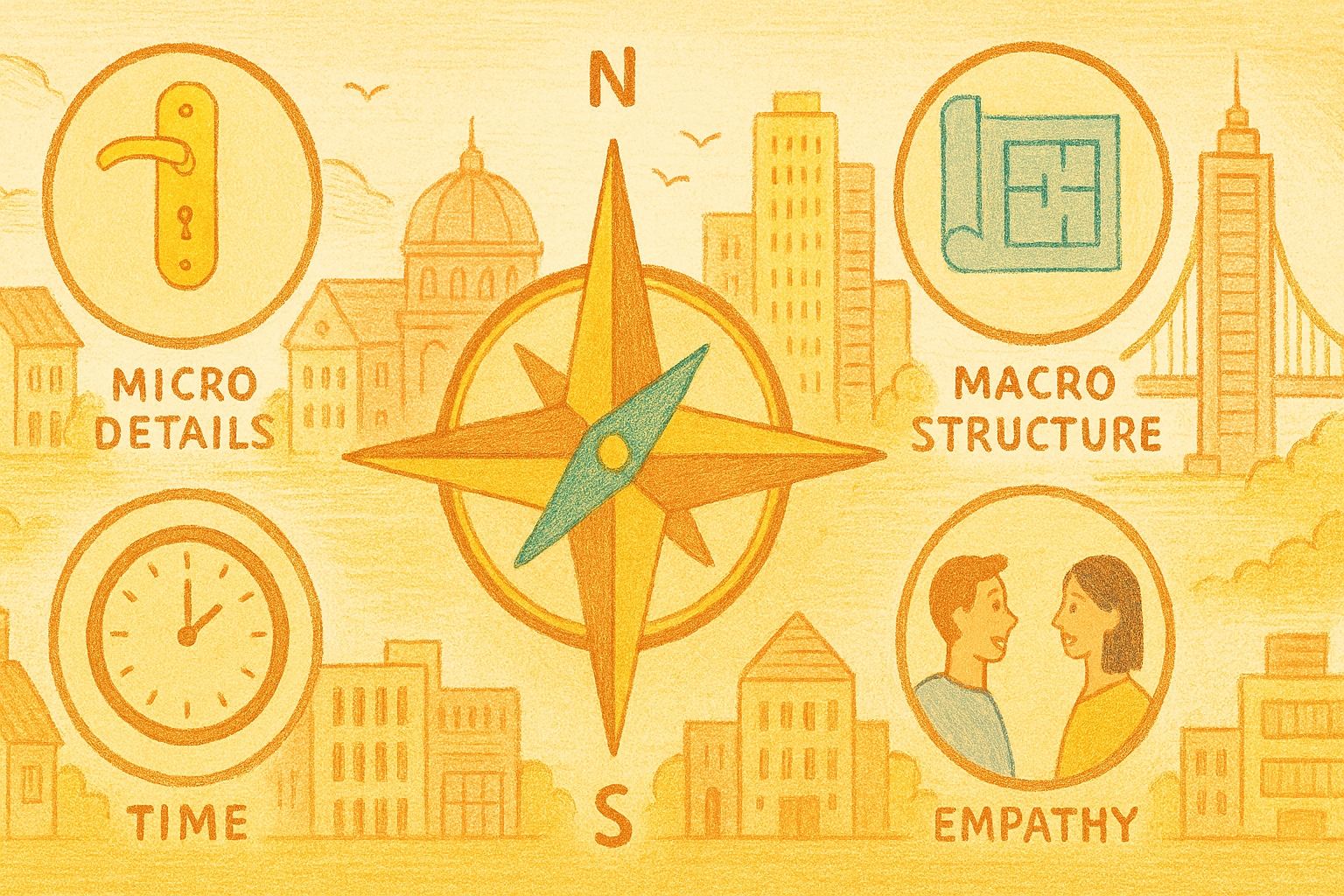

この記事では、建築から都市計画まで、あらゆる「設計・計画」に携わるプロフェッショナルが立ち返るべき、思考の原点を提示します。それは、複雑な問題を解きほぐし、質の高い仕事を実現するための、4つの「思考の座標軸」です。

このフレームワークは、次にどこへ向かうべきかを照らし出す、普遍的な羅針盤となるはずです。

思考法の座標軸:良い設計・計画を構成する4つの力

優れた設計・計画は、以下の4つの力が、互いに緊張感を持ちながら、高い次元でバランスしている状態から生まれます。

- 解像力(ミクロ): ディテールと身体感覚で世界を捉える力

- 構想力(マクロ): 構造とシステムで世界を組み立てる力

- 時間力(クロノス): 過去の文脈と未来のシナリオを往復する力

- 共感力(ポリス): 他者と社会の利害を調整し、現実を動かす力

これらの力は、どれか一つだけでは機能しません。4つの軸が作る空間の中で、思考をダイナミックに動かすこと。それこそが、「上手さ」の本質なのです。

では、一つずつ見ていきましょう。

1. 解像力(ミクロ)──神はディテールに宿り、身体は嘘をつかない

すべての設計・計画は、最終的に「人」のリアルな体験に結びつきます。解像力とは、その体験の質を決定づける、ミクロな世界への鋭敏な感受性です。

- 建築設計における解像力: ドアノブの手触り、床材の足音、窓から差し込む光の角度。人の身体スケールを基準に、五感で空間を味わい、その質をミリ単位で制御する力。

- 都市設計における解像力: ベンチの座り心地、街路樹がつくる木陰の涼しさ、舗装の段差。アリの視点で街を歩き、人々のアクティビティを誘発する「居心地の良さ」の正体を見抜く力。

- 都市計画における解像力: データや地図だけでは見えない、現場の生活者の「生の声」や「暗黙知」を汲み取る力。計画がもたらす影響を、一人ひとりの人生レベルで想像する力。

【鍛え方】

自分の身体を「ものさし」にする。 街に出て、測り、触り、スケッチする。優れた空間の「なぜ心地よいのか」を、自分の身体感覚を通して言語化する訓練を繰り返すことです。

2. 構想力(マクロ)──鳥の目で構造を見抜き、システムを設計する

個別の事象の背後には、必ずそれを規定する「構造(ストラクチャー)」や「システム」が存在します。構想力とは、その目に見えない骨格を抽出し、全体を最適化するビジョンを描く力です。

- 建築設計における構想力: 敷地のポテンシャルを最大限に引き出すコンセプトを立て、動線、構造、光、風といった要素を統合し、一つの明快な秩序(オーダー)を与える力。

- 都市設計における構想力: 交通網、緑地、水系といったインフラのネットワークを読み解き、点在する場所(プレイス)を有機的に繋げ、エリア全体の価値を高める「プラットフォーム」を構想する力。

- 都市計画における構想力: 人口動態や経済トレンドといったメガトレンドを洞察し、社会が直面する根本課題に対して、土地利用、法制度、財政といった「社会のOS」そのものをデザインする力。

【鍛え方】

「なぜ」を5回繰り返し、物事の根本原因を探る。 専門外の分野(生物学、経済学、哲学など)からアナロジー(類推)を用いて、複雑な現象をシンプルなモデルで捉える思考実験を習慣にすることです。

3. 時間力(クロノス)──過去に学び、未来を育てる

設計・計画とは、本質的に「時間」を扱う仕事です。作って終わりではなく、過去から未来へと続く文脈の中に、いかに持続可能な価値を位置づけるかが問われます。時間力とは、その長大な時間軸を自在に操る力です。

- 建築設計における時間力: 経年変化を「劣化」ではなく「味わい」としてデザインする力。住まい手のライフステージの変化に対応できる、可変性のあるプランを計画する力。

- 都市設計における時間力: その土地の歴史や記憶をデザインに編み込み、場所への愛着(シビックプライド)を育む力。完成形を定めず、住民が育てていける「未完成の余白」を意図的に作る力。

- 都市計画における時間力: 歴史的な決定が現在の都市をどう規定したかを学び、未来の不確実性(人口減少、気候変動など)に対応できる、頑健かつ柔軟なシナリオを描く力。

【鍛え方】

古地図と未来予測を隣に置く。 過去の失敗事例から教訓を学び、短期的な事業性と長期的なビジョンを両立させる視点を常に持つこと。そして「100年後の利用者」を想像することです。

4. 共感力(ポリス)──人は論理だけでは動かない

どんなに優れた計画も、社会に受け入れられ、実現されなければ意味がありません。「ポリス」とは古代ギリシャの都市国家を指す言葉。共感力とは、多様な人々が生きるこの現実社会(ポリス)の中で、合意を形成し、プロジェクトを推進する力です。

- 建築設計における共感力: クライアントの言葉にならない想いを引き出し、それを空間という形で具現化する対話力。施工者と対等なパートナーとして、敬意をもって協働する力。

- 都市設計における共感力: 立場の違うステークホルダー(行政、住民、企業)の間に立ち、対立を対話に変えるファシリテーション能力。専門用語を「生活の言葉」に翻訳し、ビジョンを共有する力。

- 都市計画における共感力: 計画から排除されがちな「声なき人々」の存在を想像し、公正性(エクイティ)を計画に実装する倫理観。政治や予算の現実を直視し、その中で理想を実現する粘り強い交渉力・調整力。

【鍛え方】

「正しさ」を振りかざさず、相手の「関心」を理解する。 自分の専門領域の外に出て、異なる価値観を持つ人々と積極的に対話すること。理想を語るだけでなく、それを実現するための「お金」と「政治」の言語を学ぶことです。

結論:優れた設計者とは「思考の旅人」である

建築、都市設計、都市計画。これらの分野で本当に「良い仕事」をする人とは、専門知識が豊富なだけの人ではありません。

ミクロの解像力、マクロの構想力、過去と未来をつなぐ時間力、そして他者と社会を動かす共感力。

この4つの座標軸が作る広大な思考の空間を、恐れることなく、自由に、そして絶えず往復し続ける「思考の旅人」です。

あなたの仕事は今、この地図のどこに偏っていますか?

次に訪れるべきは、どの領域でしょうか?

この4つの座標軸を意識することで、日々の業務は単なる作業ではなく、あなた自身の能力を多角的に鍛えるための、刺激的な訓練の場へと変わるはずです。さあ、羅針盤を手に、新たな思考の旅に出かけましょう。