「最近、色々な本を読んだり、専門家の話を聞いたりしているんだけど、なんだか自分の意見がわからなくなってきた…」

「たくさんの情報に触れれば触れるほど、誰かの受け売りみたいになっちゃって、個性が消えていく気がする…」

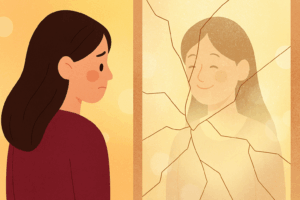

知的好奇心が旺盛な人ほど、一度はこんな悩みにぶつかったことがあるのではないでしょうか。知識をインプットすることは、自分を豊かにする素晴らしい行為のはず。なのに、なぜか自分らしさが薄れていくように感じてしまう。

このジレンマ、実は多くの人が経験する「成長の過程」なんです。今日はこの問題の正体と、それを乗り越えて「高次元の個性」を手に入れる方法について、少し深掘りしてみましょう。

なぜ知識が増えると「個性が消える」と感じるのか?

この感覚は、例えるなら「たくさんの絵の具を手に入れたのに、何色を混ぜればいいかわからなくなった状態」に似ています。

- 「借り物の言葉」に頼ってしまう

インプットしたての知識は、まだ自分の血肉になっていません。そのため、議論したり意見を述べたりするときに、つい「あの本にはこう書いてあった」「〇〇さんがこう言っていた」と、借り物の言葉で語ってしまいがちです。これが「自分の意見がない」と感じる原因の一つです。 - 思考の「正解」を探してしまう

特に権威ある専門家や、素晴らしい古典に触れると、「これが正解なんだ」という感覚に陥ることがあります。自分の考えがその「正解」から外れていると、「間違っているのかも…」と萎縮してしまい、自由な発想がしにくくなるのです。 - 情報過多による思考のフリーズ

あまりに多くの視点や知識に触れると、脳が情報を処理しきれなくなります。Aという説もあれば、真逆のBという説もある。どちらにも一理ある…。そうこうしているうちに、自分の立ち位置がわからなくなり、思考停止に陥ってしまうのです。

これらはすべて、知識が「点」としてバラバラに存在している初期段階で起こる自然な現象です。しかし、ここで学びを止めてしまうのは本当にもったいない!この先にこそ、本物の個性が待っているからです。

「模倣」から「統合」へ──個性の進化プロセス

ここで重要なのは、個性には次元があるという視点です。

- 一次元の個性(ゼロベースの個性)

これは、知識や情報が少ない段階での「なんとなくの好き嫌い」や「直感的な意見」です。もちろん、これも大切な個性の一部ですが、まだ根拠が弱く、他者からの鋭い問いに答えるのは難しいかもしれません。「なんとなくそう思うから」という感覚的なものです。 - 二次元の個性(模倣と編集の個性)

知識を取り入れ始めた段階です。ここでは、優れた先人の考え方やスタイルを「守破離」の「守」として学び、真似る(模倣)ことから始まります。そして、学んだ知識Aと知識Bを組み合わせる(編集)ことで、少しずつ自分なりの視点を作り出していきます。多くの人が「個性が消えた」と感じるのは、この段階への移行期です。 - 三次元(高次元)の個性(統合と創発の個性)

ここが私たちの目指すべき場所です。バラバラだった知識の「点」が、自分の中の価値観や経験という「線」で結ばれ、立体的な「知のネットワーク」を形成します。- 統合(Integration): 異なる分野の知識(例:哲学と脳科学、歴史とアート)が自分の中で化学反応を起こし、一つの体系的な視点が生まれます。

- 創発(Emergence): そのネットワークから、誰も言わなかったような新しい問いや、独自の切り口、オリジナルのアイデアが「ポン」と生まれてきます。これは、単なる知識の足し算ではなく、掛け算によって生まれる新しい価値です。

この「高次元の個性」こそ、膨大な知識に裏打ちされた、揺るぎないあなただけのもの。それは、誰かの受け売りではなく、無数の知識とあなた自身の経験が融合して初めて輝く、唯一無二の結晶なのです。

「高次元の個性」を育むための3つのヒント

では、どうすればこの次元にたどり着けるのでしょうか?焦らなくて大丈夫。日々の学びの中に、少しだけ意識を加えてみましょう。

- あえて「つなげて」みる

全く関係ないと思っていた分野の知識を結びつけて考えてみましょう。「このビジネスモデル、生物の進化の歴史で説明できないかな?」「この小説の登場人物の心の動きを、心理学の〇〇理論で分析してみたら?」など、思考の遊びを取り入れてみてください。この「知的ブリコラージュ(ありあわせの道具で何かを作ること)」が、統合の第一歩です。 - 自分の「言葉」で語り直す

本を読んだり、講演を聞いたりしたら、その内容を必ず自分の言葉で要約したり、誰かに説明したりする習慣をつけましょう。専門用語をそのまま使うのではなく、「これって、要するにこういうことだよね?」と、自分の日常の言葉や体験に引き寄せて翻訳するのです。このプロセスが、知識を血肉に変える上で非常に重要です。 - 「問い」を立てることを恐れない

知識を取り入れるだけでなく、その知識に対して「本当にそうなの?」「なぜ?」「別の可能性はない?」と、あえて批判的な問いを立ててみましょう。権威に盲従するのではなく、対話する姿勢が、あなた独自の視点を研ぎ澄ませます。その問いこそが、あなたの個性の萌芽です。

結論:知識は個性を消すのではなく、再構築するための「素材」である

知識のインプットは、個性を消すプロセスではありません。それは、一度まっさらなキャンバスに戻し、より複雑で、より深みのある、新しい自画像を描き直すための「絵の具」を集める作業なのです。

最初は誰かの真似(模倣)かもしれません。しかし、その膨大な素材を自分というフィルターを通して、こねくり回し、つなぎ合わせ、問い続けることで、やがて誰にも真似できない「高次元の個性」が立ち現れてきます。

もし今、あなたが知識の海でおぼれそうになっているのなら、それは新しい個性が生まれ出る前の、大切な「揺らぎ」の時期なのかもしれません。焦らず、楽しみながら、知識をつなげ、自分の言葉で語り、問い続けてみてください。

その先に、きっとあなた自身も知らなかった、新しいあなたとの出会いが待っています。