都市における人間関係の希薄化は、孤独感の増大や地域社会の活力低下といった課題を生んでいます。本稿では、都市における人とのつながりを再構築し、豊かで持続可能な地域社会を実現するための提案を、都市計画、テクノロジー、コミュニティ形成、社会システム、心理学など、多角的な観点から提示します。

目次

1. 都市空間・環境デザイン:出会いと交流を誘発する「場」の設計

物理的な環境は、人々の行動や交流のあり方に大きな影響を与えます。つながりを育む都市デザインには、以下のような視点が不可欠です。

ウォーカブルシティの推進と滞留空間の創出:

- 理論的背景: ヤン・ゲール氏(Wikipedia) (Amazon, 人間の街、パブリックライフ学入門) が提唱するように、自動車中心から人間中心の街路設計へ転換し、歩行空間の魅力と安全性を高めることが重要です。また、ジェイン・ジェイコブズ氏(Wikipedia) (Amazon アメリカ大都市の死と生) が指摘した街路の目(eyes on the street)による自然な監視機能は、安心感とコミュニティ意識を醸成します。

- 提案: 歩道の拡幅、ベンチやポケットパークの設置、緑化推進により、人々が偶然出会い、自然と会話が生まれる「溜まり場」を創出します。公共空間にカフェや小規模な店舗を誘致し、賑わいを創出することも有効です。

サードプレイスの多様な展開:

- 理論的背景: レイ・オルデンバーグ氏が提唱した「サードプレイス」(家庭でも職場でもない、第3の居場所)(Wikipedia) (Amazon) は、地域住民が気軽に集い、非公式な交流を通じて社会関係資本を育む場として重要です。

- 提案: 図書館、公民館といった従来の施設に加え、コミュニティカフェ、シェアキッチン、コワーキングスペース、趣味の工房など、多様なニーズに応えるサードプレイスを計画的に配置・支援します。既存の空き店舗や遊休施設の活用も検討します。

コモンズ(共有資源)の再評価と活用:

- 提案: コミュニティガーデン、地域住民が共同で管理・利用する広場やオープンスペースを設けることで、共同作業や成果の共有を通じた自然なつながりを促進します。これにより、地域への愛着や当事者意識も育まれます。

2. テクノロジーの戦略的活用:オンラインとオフラインの融合

テクノロジーは、つながり作りの新たな可能性を拓きますが、その活用には戦略的な視点が求められます。

地域密着型プラットフォームの構築と活用:

- 提案: 地域情報の発信・共有、イベント告知、住民同士のスキルシェアや共通の関心事(子育て、趣味、学習など)に基づくグループ形成を支援するオンラインプラットフォームを構築・運営します。重要なのは、オンライン上の交流がオフラインでの実際の出会いや共同活動へと繋がるよう設計することです。

- 留意点: デジタルデバイド(情報格差)に配慮し、高齢者などIT機器の利用に不慣れな層へのサポート体制を整備する必要があります。また、プライバシー保護とセキュリティ対策は万全を期す必要があります。

ゲーミフィケーションの導入:

- 提案: 地域活動への参加や住民間の交流を促進するために、ポイント付与やランキング、地域貢献活動の可視化といったゲーミフィケーションの要素をアプリやプラットフォームに導入し、楽しみながら参加できる仕組みを構築します。

3. コミュニティ・エンゲージメント:住民参加と協働の促進

住民主体の自律的な活動は、持続可能で強靭なコミュニティの核となります。

多様な参加機会の提供とファシリテーション:

- 理論的背景: シェリー・アーンスタインの(Wikipedia) 「住民参加のはしご」に示されるように、単なる情報提供や意見聴取に留まらず、住民が計画策定や意思決定に主体的に関与できるような仕組みが重要です。

- 提案: 地域課題の解決や魅力向上のためのワークショップ、アイデアソン、リビングラボ(住民参加型実験スペース)などを開催します。専門家や行政は、住民の主体性を尊重しつつ、活動を円滑に進めるためのファシリテーターとしての役割を担います。

NPO・地域団体の支援とネットワーク化:

- 提案: 地域で活動するNPOやボランティア団体に対し、資金調達、運営ノウハウ、広報などの面で支援を行う中間支援組織の機能を強化します。また、団体間の情報交換や連携を促進するネットワーク構築を支援し、活動の相乗効果を高めます。

文化共生・世代間交流の促進:

- 提案: 地域の祭りや文化イベント、スポーツ大会、共通の趣味を通じた交流プログラムなど、多様な背景を持つ人々が自然と触れ合える機会を企画・支援します。特に、子どもと高齢者、外国人と日本人といった異なる属性間の交流は、相互理解を深め、新たな視点や価値観をもたらします。

4. 社会システム・制度設計:つながりを支える基盤整備

個人の努力や地域の取り組みだけでなく、社会全体のシステムとしてつながりを支える仕組みも重要です。

「社会的処方(Social Prescribing)」の導入検討:

- 理論的背景: 英国などで導入が進む社会的処方は、孤独感や軽度の精神的な不調を抱える人に対し、医師が薬ではなく、地域の社会活動やボランティア、趣味のグループなどを「処方」する取り組みです。(Wikipedia 社会的処方)

- 提案: 医療機関、福祉施設、地域活動団体が連携し、個人のニーズに応じた社会参加の機会を提供できるような仕組みづくりを検討します。これにより、孤独の予防・解消だけでなく、個人の自己肯定感の向上や地域社会全体のウェルビーイング向上にも繋がります。

地域活動への参加インセンティブ設計:

- 提案: 地域通貨制度の導入や、ボランティア活動への時間預託制度(タイムバンク)、企業によるボランティア休暇制度の奨励など、地域活動への参加が個人にとってもメリットとなるようなインセンティブ設計を検討します。

空き家・遊休施設の戦略的活用:

- 提案: 都市部に増加する空き家や遊休施設を、コミュニティスペース、シェアオフィス、アーティスト・イン・レジデンスなどに転用するための規制緩和や改修費用の助成制度を整備します。これにより、新たな活動拠点が生まれ、多様な人々が集う機会が増えます。

5. 心理的アプローチ:個人の意識と行動変容の促進

制度や環境を整えるだけでなく、個人の意識や行動に働きかけるアプローチも重要です。

コミュニケーション機会の創出とスキル向上支援:

- 提案: 挨拶運動の奨励、地域清掃活動、防災訓練など、住民が顔を合わせ、協力し合う機会を増やすことで、日常的なコミュニケーションのハードルを下げます。また、コミュニケーションスキルや傾聴、異文化理解に関する学習機会を提供することも有効です。

シビックプライドの醸成:

- 提案: 地域の歴史や文化を学ぶワークショップ、地域資源を再発見するツアー、地域の魅力を発信するプロジェクトなどを通じて、住民が自らの住む街への誇りと愛着(シビックプライド)を育むことを支援します。シビックプライドは、地域活動への積極的な参加や、他者への関心を高める動機付けとなります。

メンタルヘルスサポートと孤独・孤立対策の強化:

- 提案: 孤独や孤立を感じている人々が気軽に相談できる窓口の設置や、専門家によるカウンセリング支援体制を充実させます。また、地域住民がお互いの変化に気づき、早期に支援に繋げられるような見守りネットワークの構築も重要です。

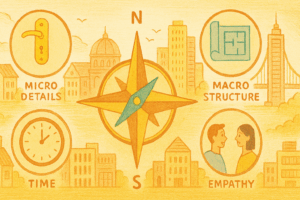

6. 提案の実施に向けた視点と留意点

これらの提案を実効性のあるものにするためには、以下の視点が不可欠です。

- 多様な主体の連携・協働: 行政、民間企業、NPO、大学・研究機関、そして何よりも地域住民自身が、それぞれの強みを活かし、目標を共有して連携・協働することが成功の鍵です。

- 効果測定と評価の導入: 取り組みの成果を定量的・定性的に把握し、継続的な改善に繋げるための評価指標を設定し、モニタリングを行う必要があります。

- インクルーシブな視点: 年齢、性別、国籍、障害の有無、経済状況などに関わらず、あらゆる人々が排除されることなく参加し、恩恵を受けられるようなインクルーシブな設計を常に意識します。

- 持続可能性の確保: 短期的なイベントや一過性の取り組みに終わらせず、長期的な視点で持続可能な仕組みとして地域に根付かせるための財源確保や人材育成の戦略が求められます。

- ジェントリフィケーションへの配慮: 地域の魅力向上策が、結果として家賃高騰や元々の住民の流出(ジェントリフィケーション)を引き起こし、コミュニティの分断を招かないよう、慎重な計画と対策が必要です。

おわりに:つながりが育む都市の未来

都市における人とのつながりは、個人の幸福度を高めるだけでなく、地域社会の創造性、革新性、そして困難な状況への対応力(レジリエンス)を育む上で不可欠な社会関係資本です。本稿で提案した多角的なアプローチは、それぞれが独立しているのではなく、相互に連携し、補完し合うことで、より大きな効果を発揮します。

これらの提案を参考に、それぞれの都市の特性や課題に応じてカスタマイズし、粘り強く実践していくことで、人々が互いに支え合い、活気に満ちた、真に豊かな都市の未来を築くことができると信じています。