「美は痙攣である」とは、どんな意味?

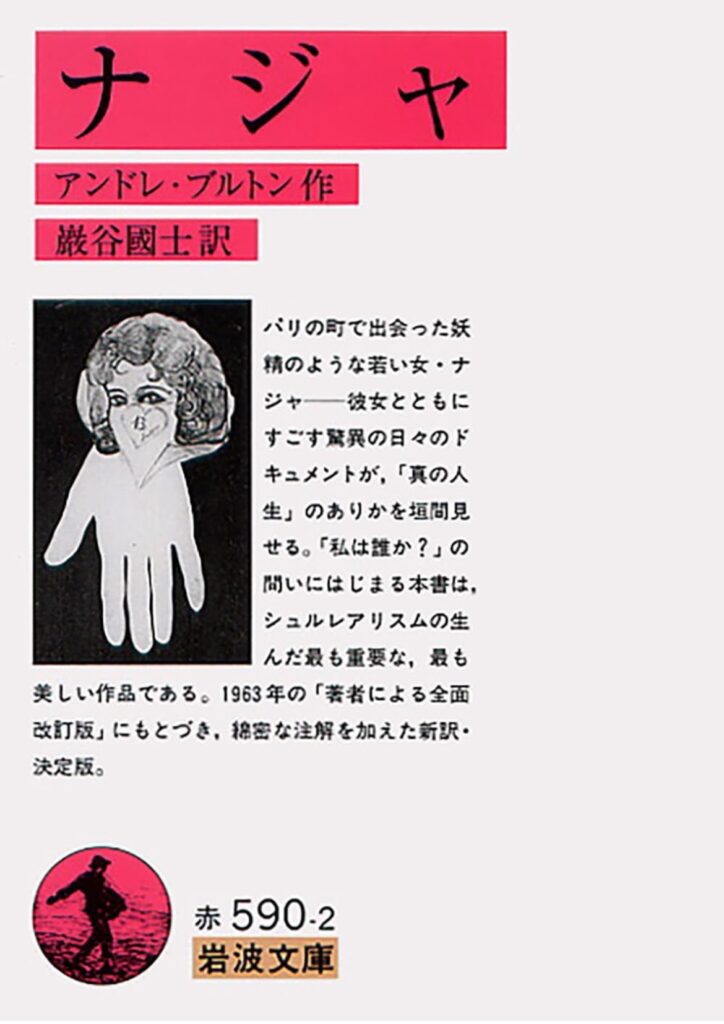

この言葉の出典は、フランスの詩人アンドレ・ブルトンが1928年に発表した小説『ナジャ(Wikipedia) 』です。原文は “La beauté sera CONVULSIVE ou ne sera pas.”(美は痙攣的であるか、そうでなければ存在しない)。ブルトンは、常識や既成概念を打ち破る、衝撃的で予測不能な美を表現しようとしました。

シュルレアリスムは、理性や意識を超え、無意識や夢の世界を重視する芸術運動。ブルトンにとって美とは、静かで整ったものではなく、心を揺さぶるような、突発的で強烈な印象を残すものだったのです。作中のナジャという女性の不可思議な行動や言葉が、その「痙攣的な美」を体現しています。

つまり「美は痙攣である」とは、単なる肉体的な痙攣ではなく、精神的な衝撃や覚醒、常識を覆すような革新性を指しています。この言葉は、芸術だけでなく、ビジネスやイノベーションの文脈でも引用されるようになりました。

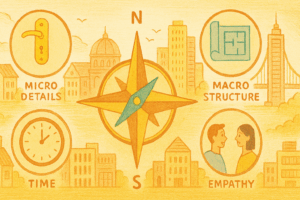

「美は痙攣である」をビジネスで活かす

この言葉は、ビジネスの現場でも大きなヒントになります。

1. 創造的破壊の美

美しさは、時に既存の秩序を壊し、新しい価値を生み出す瞬間に生まれます。現状維持に甘んじず、思い切った変革を起こすことで、企業は競争優位を手にできます。イノベーションは、まさに「痙攣」のような衝撃から生まれるのです。

2. 緊張と緩和のバランス

痙攣は、筋肉の急激な収縮と弛緩。ビジネスでも、挑戦(緊張)と休息(弛緩)のバランスが重要です。常に張り詰めていては疲弊し、緩みすぎれば成長が止まります。適度な緊張感と柔軟性が、組織をしなやかにします。

3. 一瞬の輝きをつかむ

痙攣は一瞬の出来事。ビジネスのチャンスも同じく、永遠には続きません。市場の変化を敏感に察知し、瞬間のチャンスを逃さず活かすことが、成長の鍵です。

4. 多様な美の定義

美しさは人それぞれ。ビジネスでも、成功の形は企業ごとに違います。売上、シェア、社会貢献…自社なりの「美」を定義し、追求することが大切です。

5. 痛みを伴う成長

痙攣には痛みがつきもの。ビジネスの変革も、時に痛みを伴います。リストラや失敗も、成長のための通過点。痛みを恐れず挑戦することで、企業はより強く、美しくなれます。

変化を恐れず挑戦、成長を後押し

「美は痙攣である」は、ビジネスにおける革新、挑戦、成長の本質を突いた言葉です。常識を疑い、変化を恐れず、一瞬の輝きをつかむ。その積み重ねが、企業の「美しさ」=持続的な成長と進化につながります。

都市に活かす

この考え方は、都市計画にも大いに応用できます。都市の美しさや魅力は、ただ整然としているだけでは生まれません。時に大胆な変革や、既存の枠組みを壊す勇気が必要です。では、都市計画家はどんな行動に結びつければいいのでしょうか?

1. 創造的破壊と再生

– 老朽化した建物やインフラを思い切って解体し、新しい空間や機能を生み出す。

– 歴史的建造物は保存・再利用し、現代建築と融合させて新旧の魅力を引き出す。

– 問題地域の再開発や、人口減少に合わせた都市の再編も積極的に進める。

2. 柔軟な都市づくり

– 変化に強い都市計画を目指し、用途地域やゾーニングの見直しを行う。

– 市民参加型のワークショップや住民投票などで、多様な意見を取り入れる。

– 新技術やサービスの実証実験を行う特区を設け、都市のイノベーションを促す。

3. 瞬間の輝きを活かす

– 国際イベントや地域の祭りを活用し、都市の魅力を発信。

– 公園や広場など公共空間の質を高め、人々が集まる場所を増やす。

– 都市独自の文化や歴史を活かしたブランディングで、個性を際立たせる。

4. 多様な美しさを追求

– 多文化共生を進め、さまざまな価値観が共存できる都市に。

– 環境に配慮した持続可能な開発や、誰もが暮らしやすいユニバーサルデザインを導入。

5. 痛みを恐れず成長する

– 変革には痛みが伴うことも。住民との対話を重ね、納得感を得ながら進める。

– 失敗からも学び、都市計画を常にアップデートしていく姿勢が大切。

まとめ: 変化と挑戦の試みを肯定する都市へ

都市の美しさは、静的なものではなく、変化と挑戦の中から生まれます。「美は痙攣である」という言葉を胸に、都市計画家は変化を恐れず、創造的な都市づくりに挑戦していきましょう。都市が進化し続けることで、人々の暮らしもより豊かで魅力的なものになるはずです。