▼前回の記事はこちら

「都市デザイン」と聞くと、あなたは何を思い浮かべるでしょうか。

都市計画と都市デザインは、しばしば混同されがちですが、その対象とする「都市」の捉え方には、スケール、時間軸、そして手法において根本的な違いがあります。本記事では、都市計画の視点から「都市」を解剖し、その本質に迫ります。

美しい街並み、洗練された駅前広場、居心地の良い公園、あるいは夜景を彩る超高層ビル群かもしれません。たしかにそれらは都市デザインの重要な成果物です。しかし、都市デザインが本当に対峙している「都市」とは、単なるモノや空間の集合体なのでしょうか。そうではありません、都市デザインは、都市を「今、ここ」での体験を豊かにする「生きたシステム」として捉えます。

本記事では、都市デザインの根源的な問いである「都市とは何か」を深掘りします。建築や土木の専門家はもちろん、自らが住む街に関心を持つすべての人にとって、新たな視点を提供できれば幸いです。

「都市」の古典的定義とその限界

辞書を引けば、都市は「人口が集中し、商工業が発達した地域」などと定義されています。行政区分、人口密度、インフラの集積度といった指標は、都市を客観的に捉える上で有効です。

しかし、これらの定義は都市の「静的な断面」を切り取っているに過ぎません。なぜある街には活気があり、隣の街にはないのか。なぜ居心地の良い場所と、そうでない場所が生まれるのか。こうした問いに、物理的な指標だけで答えることは困難です。

都市デザインは、この静的な定義の先にある、もっと動的で複雑な対象を扱います。それは、単なる「モノの集積」ではなく、絶えず変化し続ける「生きたシステム」としての都市です。

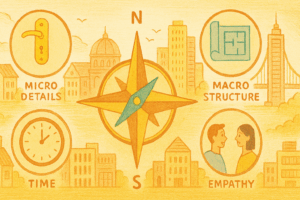

都市を捉える4つのレイヤー

専門家が都市をデザインする際、無意識的にも意識的にも、都市を多層的なレイヤーで捉えています。ここでは、その構造を4つのレイヤーに分解してみましょう。

レイヤー1:物理的な器(Hardware)

これは最も分かりやすいレイヤーです。建築物、道路、公園、河川、上下水道、電力網といった、目に見え、手で触れることのできる物理的な環境(ビルト・エンバイロメント)を指します。

この「器」は、人々の行動を規定し、都市の骨格を形成します。道の幅が広ければ車が中心になり、狭ければ歩行者が主役になる。広場があれば人々が集い、なければ通り過ぎるだけ。都市デザインの第一歩は、この物理的な器をどう設計するかという問いから始まります。

レイヤー2:人々の活動(Software)

物理的な器という舞台の上で繰り広げられる、人々の営みです。経済活動、文化活動、祭り、日々の買い物や通勤、井戸端会議といった、無数のアクティビティがこのレイヤーに属します。

どんなに美しい広場を設計しても、そこで人々が憩い、イベントが催されなければ、それはただの「空き地」です。優れた都市デザインは、魅力的な「Software」が自発的に生まれるような「Hardware」を巧みに計画します。つまり、行動を誘発する空間をデザインするのです。都市の賑わいや文化、アイデンティティは、このSoftwareレイヤーに宿ります。

レイヤー3:関係性のネットワーク(Humanware)

これは目に見えない、しかし極めて重要なレイヤーです。人と人とのつながり(コミュニティ、社会関係資本)、人と場所との愛着、人と情報の結びつきなどを指します。

「あの店に行けば誰かに会える」「この公園は自分たちの手で育ててきた」といった感覚は、都市のレジリエンス(回復力・しなやかさ)や創造性の源泉となります。災害時に助け合える地域、新しいビジネスが次々と生まれる地域は、このHumanwareが豊かであると言えるでしょう。近年では、SNSなどのデジタルネットワークもこのレイヤーの一部を構成し、フィジカルな空間での関係性を補完・強化しています。

レイヤー4:時間軸を持つ生命体(Organism)

これが最も根源的な視点です。都市は、完成したら終わり、という静的な存在ではありません。歴史という過去の記憶を蓄積し、現在進行形で活動し、未来に向かって絶えず変化(成長・衰退・新陳代謝)し続ける、有機的な生命体(Organism)なのです。

計画者がすべてをコントロールすることはできません。だからこそ都市デザインは、「都市を完成させる」ことではなく、「都市がより良く、創造的に進化していくための触媒となるような介入を行う」ことだと言えます。それは、生命体の自己治癒力や成長力を引き出す、外科手術や漢方薬の処方に似ています。

現代の都市デザインが向き合う新たな次元

上記の4層モデルに加え、現代の都市はさらに新たな次元を包含しつつあります。

- デジタルとフィジカルの融合(Cyber-Physical System)

スマートシティ構想やデジタルツインが示すように、都市空間はもはや物理的な存在だけではありません。センサーから得られるリアルタイムデータ、スマートフォンアプリを通じたサービス(MaaSなど)、AR(拡張現実)による情報レイヤーなど、デジタル情報がフィジカルな都市体験と不可分に結びついています。これからの都市デザインは、このサイバー・フィジカル空間全体をデザインの対象としなければなりません。 - 地球環境との共生システム(Eco-System)

都市は、それ単体で閉じているわけではなく、食料、水、エネルギーを外部から取り込み、廃棄物やCO2を外部に排出する、広域生態系の一部です。気候変動や資源枯渇といった地球規模の課題に対し、都市がどのような役割を果たすべきか。サステナビリティ、サーキュラーエコノミー、グリーンインフラといった概念は、都市を地球という大きな生命体の一部として捉え、共生を目指す視点を与えてくれます。

結論:都市デザインとは「関係性のデザイン」である

ここまで見てきたように、都市デザインが扱う「都市」とは、単なる物理空間ではありません。

それは、物理的な器(Hardware)の中で、人々の活動(Software)と関係性(Humanware)が織りなす、時間とともに変化する生命体(Organism)です。

したがって、都市デザインの本質とは、単にモノの形や配置を決める「形態のデザイン」に留まりません。それは、空間、人、活動、情報、環境の間に生まれる「関係性のデザイン」であり、人々の「経験のデザイン」であり、都市という生命体の望ましい進化を促す「未来のデザイン」なのです。

私たちが住む街は、決して与えられただけの箱ではありません。この記事をきっかけに、ぜひご自身の街を「生きたシステム」として眺めてみてください。そこには、デザインされるのを待っている無数の「関係性」が眠っているはずです。そして、そのデザインの担い手は、専門家だけでなく、そこに住む私たち一人ひとりなのですから。

▼続きの記事はこちら