「この建築、インスタで見たことある!」

最近、素敵な建物の情報をSNSで見つけることが当たり前になりました。かつて建築の情報を得る主な手段だった専門雑誌が姿を消し、今やスマホ一つで世界中の建築にアクセスできる時代です。

この変化を「誰もが発信者になれる、素晴らしい時代だ」と手放しで喜ぶ声も聞きます。しかし、本当にそうでしょうか?「誰もが建築の価値を発見できる」なんて、そんなに無邪気に信じてしまって良いのでしょうか。

今日は、このメディアの変化の裏に潜む、少しシビアな現実について考えてみたいと思います。

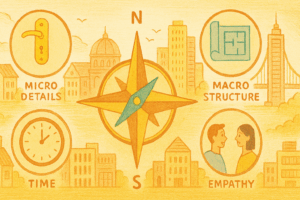

「見つけやすさ」と「価値の発見」は違う

結論から言えば、SNSの普及によって建築が「見つけやすく」なったのは事実ですが、その本質的な「価値を発見できる」ようになったわけではありません。

むしろ、一部の分かりやすい魅力だけが切り取られ、多くの人が同じような「写真映えする建築」に群がることで、建築の多様な価値が見失われる危険性さえはらんでいます。

なぜ価値の発見は難しいのか?

その理由は、現代のメディア環境が持つ構造的な問題にあります。

- 「いいね!」が評価を歪める

SNSの評価尺度は、究極的には「いいね!」や「エンゲージメント」の数です。これは、「多くの人が瞬時に理解できる、分かりやすい魅力」を持つものが勝つ、というゲームです。静かで地味だけれど、空間体験として奥深い建築。地域の歴史や文脈を丁寧に読み解いた建築。そうした建築の価値は、一枚の写真と短いキャプションでは伝わりません。結果、アルゴリズムはそれらを評価せず、私たちのタイムラインに現れることすらないのです。 - 専門的な「言葉」を失っていく

かつての建築雑誌には、専門家による批評の「言葉」がありました。なぜこの建築が優れているのか、歴史的にどういう位置づけなのか、社会にどんな影響を与えるのか。そうした言葉は、私たちが建築を深く理解するための「補助線」でした。しかし、ビジュアル中心のSNSでは、そうした批評の言葉が育つ土壌がありません。「ヤバい」「エモい」といった感覚的な言葉はあっても、建築の価値を客観的に語り、議論を深めるための共通言語が失われつつあります。 - 「見る」と「体験する」の断絶

最も深刻なのは、建築が「画像」として消費され、「空間体験」から切り離されてしまうことです。建築の価値は、光の移ろい、風の抜け、素材の手触り、空間のスケール感など、その場に身を置いて初めて理解できるものが大半です。しかし、スマホの画面上で満足してしまうと、わざわざ現地に足を運ぶ動機は薄れます。「見たことがある」という感覚が、「体験した」という本質的な理解を阻害してしまうのです。

私たちは本当に「発見」しているのか?

例えば、ある地方にひっそりと佇む、素晴らしい公共建築があったとします。

- かつて: 大学教授や建築雑誌の目利きの編集者がその価値を発見し、写真家と批評家が現地を訪れ、特集記事を組む。それを読んだ建築ファンが、その建築を体験するために旅をする。

- 今: その建築は、SNS映えするアングルがなければ、そもそも話題にすらならない。仮にインフルエンサーが「写真映えスポット」として紹介しても、人々は同じアングルで写真を撮るためだけに行列を作り、建築本来の空間性は無視される。

これは果たして「価値の発見」でしょうか?むしろ、インフルエンサーやアルゴリズムによって「発見させられている」だけではないでしょうか。私たちの目は、知らず知らずのうちに、巨大なプラットフォームが好む「分かりやすさ」へと均質化されているのかもしれません。

だからこそ、私たちはどう向き合うべきか

もう一度、結論に戻ります。

建築雑誌が消え、SNSがメディアの中心になった今、私たちは「見つけやすさ」という名の幻想に気づく必要があります。「誰もが価値を発見できる」というのは、あまりに楽観的な見方です。

だからこそ、私たちは意識的に抗わなければなりません。

- SNSで流れてくる美しい写真の裏にある、建築家の思想や社会的な文脈を自ら調べようとすること。

- 「いいね!」の数に惑わされず、自分の感覚を信じること。

- そして何より、実際にその場所に足を運び、自分の身体で建築を「体験」すること。

情報が民主化されたというのは、受け身でいることが許されなくなった、ということです。この便利で、しかし残酷な時代に、建築の本当の価値を見つける旅は、私たち一人ひとりの主体的な意志に委ねられているのです。