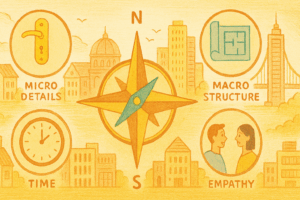

都市開発やまちづくりの現場では、「便利さ」や「効率性」といった“機能”が重視されがちです。でも、あなたが本当に心地よいと感じる場所、何度も足を運びたくなる場所には、機能以上の“意味”や“物語”が息づいているはず。

この記事では、「機能を超え、意味を感じ、深く関与できる場」を生み出すためのヒントを、実践的な視点からご紹介します。

1. 「住む」から「生きる」へ。コミュニティが息づく都市空間

家やビルを建てるだけでは、豊かな都市は生まれません。大切なのは、そこに暮らす人々が「自分の居場所」と感じられること。

コミュニティスペースの充実

公園や広場、地域の人と自然に出会えるコミュニティスペースがあると、都市は単なる“住む場所”から“生きる場所”へと変わります。

多機能なエリア設計

カフェや図書館が併設された住宅街、子どもからお年寄りまでが自然と交流できる広場。そんな多機能なエリアは、日々の暮らしに彩りと深みをもたらします。

2. 「ここにしかない」場所の個性を活かす

どこにでもあるような街並みではなく、その土地ならではの歴史や文化を感じられるデザインや仕掛けが、都市への愛着や誇りを育てます。

地域固有のデザイン

地元の素材や伝統的な建築様式を取り入れる。

歴史的建造物のリノベーション

古い建物を再利用して新たな命を吹き込む。

こうした工夫が、「ここにしかない」特別な体験を与えてくれます。

3. 自然とテクノロジーの調和で、心地よさをアップデート

都市の便利さは大切。でも、コンクリートジャングルでは心が疲れてしまうことも。

自然の取り込み

屋上緑化や都市公園、水辺の整備などで、都市の中でもリラックスできる空間を。

テクノロジーの活用

IoTやAIなどのスマート技術も、住民の暮らしをサポートする形で取り入れれば、快適さと安心感が両立します。

大切なのは、テクノロジーが人間の生活を“支配”するのではなく、“支える”存在であること。

4. 参加したくなる!インタラクティブな体験のデザイン

アートやデジタル技術を活用したインタラクティブな公共空間は、住民が「都市の一部」として深く関われるきっかけになります。

体験型の公共空間

触れると光るベンチや、季節ごとに表情を変えるプロジェクションマッピング。

歩行者・自転車中心の街路設計

都市を“体験する”楽しさを広げてくれます。

5. 物語が息づく都市ブランディング

都市の歴史や文化、そこに生きる人々の物語を伝えることは、まちの魅力を何倍にも高めます。

ストーリーテリングの導入

案内板やアプリでストーリーを発信。

アートとの融合

公共空間にアート作品を配置し、住民や訪問者の心に残る“記憶”をつくります。

6. みんなでつくる、持続可能な都市

都市開発は、専門家だけでなく、そこに暮らす人々や関係者が一緒に考え、つくりあげていくもの。

参加型の計画

公聴会やワークショップを開き、住民の声を反映。

環境配慮と最新技術の融合

環境に配慮した設計や最新技術の導入も、未来への安心感につながります。

おわりに

都市や空間づくりの本当の価値は、「機能」だけでは測れません。そこに集う人々が“意味”を感じ、深く関わり、物語を紡げる場をつくること。それが、これからの都市開発やまちづくりの新しい使命です。

あなたの街にも、そんな「機能を超えた」魅力をプラスしてみませんか?

参考リンク: この記事はマーティン・ハイデガーの動画を参考に、現代の空間都市との関わりを考察したものです。

MARTIN HEIDEGGER-VORTRÄGE “BAUEN WOHNEN DENKEN “ (1951)

https://youtu.be/mqSSzgg5eio?si=GbzouBG9diCviaXM