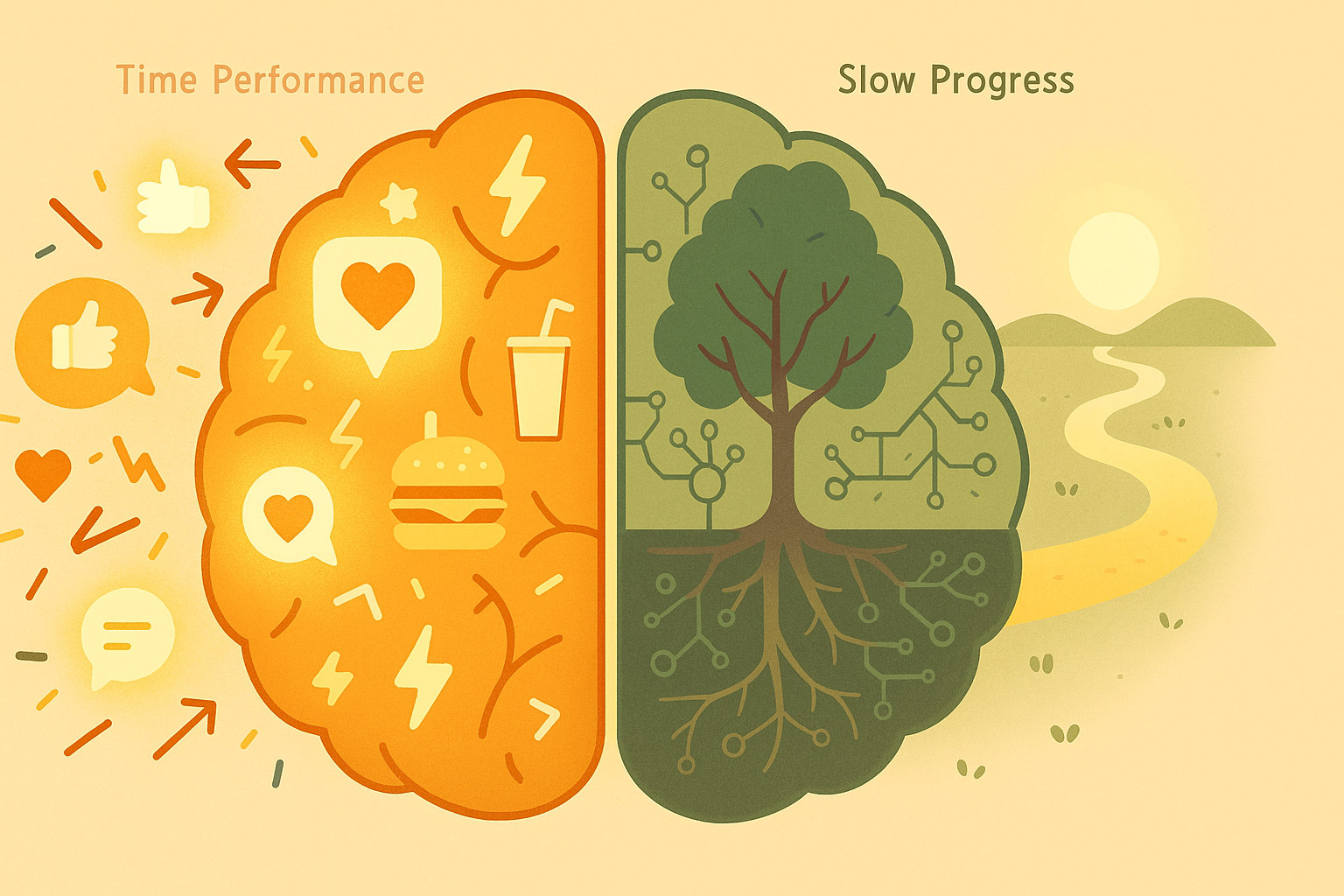

私たちは今、「インスタントの時代」を生きています。ボタン一つで食事が届き、数秒の動画が心を掴み、ワンクリックで世界中の情報にアクセスできる。この即時性は、私たちの生活を驚くほど便利で効率的にしました。特にビジネスの世界では「タイパ(タイムパフォーマンス)」が重視され、「いかに早く結果を出すか」が成功の指標とされがちです。

しかし、この「すぐに結果が手に入る」という態度が、私たちの成長、創造性、そして幸福にとって、静かな、しかし深刻な足かせになっているとしたらどうでしょうか?

今回は、脳科学、心理学、そして偉大な先人たちの知恵を借りながら、「遅い結果」を受け入れることの価値について、深く掘り下げていきたいと思います。

報酬ループの罠:脳は「待てない」ように設計されている?

私たちが「すぐに結果が欲しい」と感じるのは、意志が弱いからではありません。これは脳の報酬系、特に神経伝達物質であるドーパミンの働きに深く関わっています。参考:(Wikipedia)

- 期待と報酬: ドーパミンは、報酬そのものよりも「報酬への期待」によって多く分泌されます。SNSの「いいね!」、新しいメッセージの通知、ゲームのレベルアップ。これらはすべて、小さな期待と即時的な報酬の連続であり、私たちの脳を常に刺激し続けます。

- 耐性の形成: 問題は、このサイクルが繰り返されると、脳が刺激に慣れてしまうことです。より強い刺激、より早い報酬を求めないと、満足感が得られなくなります。これが「インスタント中毒」の正体です。

- 前頭前野の機能低下: この状態が続くと、長期的な計画、衝動の抑制、複雑な意思決定を司る前頭前野の働きが相対的に低下する可能性が指摘されています。つまり、「待つ」という認知的な体力が失われ、目先の快楽に飛びつきやすくなってしまうのです。

「すぐに結果を出す」ことへの過度な執着は、脳科学的に見ても、私たちを短絡的な思考に閉じ込める危険な罠と言えるでしょう。

「遅い結果」がもたらす3つの本質的な価値

では、あえて「時間がかかること」を受け入れることには、どのような価値があるのでしょうか。

1. 深い学習とスキルの定着(Deep Learning & Skill Consolidation)

一夜漬けの知識がすぐに抜けてしまうように、短時間で詰め込んだ情報は、脳内で意味のあるネットワークを形成する前に消えてしまいます。真のスキル習得には、「学習→実践→フィードバック→修正」という反復的なプロセスが不可欠です。

- 神経回路の強化: このプロセスには時間がかかりますが、その過程で脳内の神経回路(シナプス)は物理的に強化され、知識やスキルは長期記憶として定着します。これを「長期増強(LTP)」と呼びます。

- 無意識レベルでの熟達: 一流のスポーツ選手や職人が見せる、考えずとも体が動く「ゾーン」の状態。これは、膨大な時間をかけた反復練習によって、スキルが大脳皮質から小脳や大脳基底核へと移行し、自動化された結果です。インスタントな学習では、この領域に達することは決してできません。

2. 偶発性と創造性の誘発(Serendipity & Creativity)

イノベーションの多くは、一直線の計画からではなく、予期せぬ回り道や失敗から生まれます。最短距離を目指す姿勢は、こうした「創造的な偶発性(セレンディピティ)」が入り込む余地を奪ってしまいます。

- インキュベーション(孵化)効果: 心理学では、一度問題から離れ、別のことをしている間に突然解決策がひらめく現象を「インキュベーション効果」と呼びます。これは、無意識下で情報が再結合され、新しいアイデアが生まれるプロセスです。常に「次へ、次へ」と急いでいては、この貴重な「孵化」の時間を脳に与えることができません。

- 多様な点との結合: スティーブ・ジョブズが大学を中退し、カリグラフィー(西洋書道)の授業に潜り込んだ話は有名です。当時は何の結果にも繋がらない「無駄」な時間でしたが、その経験が後にMacの美しいフォントを生み出しました。「点と点がつながる」には、一見無関係に見える多様な経験を蓄積する「時間」が必要なのです。

3. 回復力と自己肯定感の醸成(Resilience & Self-Esteem)

すぐに結果が出ない状況は、ストレスフルです。しかし、そのプロセスを乗り越える経験こそが、精神的な強さ、すなわちレジリエンス(回復力)を育みます。

- 「やり抜く力(GRIT)」の源泉: 心理学者アンジェラ・ダックワースが提唱する「GRIT」(Wikipedia) は、才能よりも情熱と粘り強さが成功の鍵であると説きます。この粘り強さは、まさに「結果が出なくても諦めずに続ける」経験を通じて培われるものです。

- プロセスへの自己肯定: 結果だけで自分を評価する態度は、成功すれば高揚しますが、失敗すれば自己肯定感が大きく損なわれる、非常に不安定なものです。一方、「これだけの時間をかけて努力した」「困難なプロセスを乗り越えた」という事実そのものに価値を見出すことができれば、結果がどうであれ、揺るぎない自己肯定感を築くことができます。

「遅い結果」を日常に取り入れるための第一歩

では、具体的にどうすれば、この「インスタント中毒」から抜け出せるのでしょうか。

- アナログな趣味を持つ: 編み物、陶芸、楽器演奏、家庭菜園など、すぐに完成しない趣味を始めてみましょう。プロセスそのものを楽しむ感覚が蘇ります。

- デジタル・デトックスを設ける: 1日に1時間、あるいは週に半日でも、スマートフォンやPCから意識的に離れる時間を作ります。脳を「待つ」モードに切り替え、思考を整理する時間を与えましょう。

- 「仕込み」の時間を楽しむ: 料理で言えば、煮込み料理や出汁を取る時間。仕事で言えば、すぐにアウトプットに繋がらない基礎調査や資料の読み込み。この「仕込み」こそが最終的な質を決定づけることを意識し、その時間を大切にしましょう。

結論:私たちは「プロセス」を生きている

「タイパ」や効率性を否定するのではありません。それらは現代を生きる上で強力なツールです。しかし、人生やキャリアにおける最も価値あるものの多くは、非効率で、時間がかかり、予測不可能なプロセスの中に隠されています。

偉大な交響曲は数分では書けません。大聖堂は何世代にもわたって建てられます。そして、私たちの人間的な深みや知恵もまた、日々の積み重ねという「時間」をかけて醸成されるのです。

「すぐに結果が手に入る」という魅力的な誘惑に抗い、あえて「遅い結果」への道を歩むこと。それこそが、予測不可能な未来を生き抜き、真に豊かで創造的な人生を拓くための、最も確かな投資なのかもしれません。