夏はお盆や終戦記念日など、「死」についてのニューが増える頃です。今日は「死」ついて考えてみます。

おそらく多くの人が、この問いに少し戸惑うかもしれません。私たちは普段、死を縁起の悪いものとして遠ざけ、なるべく考えないようにして生きています。しかし、人生の専門家として断言します。「死を考えること」こそ、「今を最高に輝かせる」ための最強のツールなのです。

死は、誰にでも必ず訪れる、人生で唯一確実な未来です。それなのに、見て見ぬふりをするのは、ゴールの場所を知らずにマラソンを走るようなもの。どこに向かって、どんなペースで走ればいいのか分からず、ただ漠然とした不安を抱え続けることになります。

この記事では、「死ぬのが怖い」という漠然とした不安から一歩踏み出し、あなた自身の人生を豊かにするための「望ましい死生観」を育てる方法を、具体的なアクションプランと共にご紹介します。

なぜ今、「死生観」が必要なのか?

そもそも「死生観」とは、「死をどう捉え、それによって自分の“生”をどう方向づけるか」という、人生の羅針盤のようなものです。

現代社会は、医療の進歩により「死」を病院の中に閉じ込め、不可視化し、日常生活から見えなくしてしまいました)。その結果、私たちは「死」を自分事として捉える機会を失い、いざ直面したときにどう向き合えばいいのか分からなくなってしまったのです。

しかし、羅針盤を失うことは、「どう死ぬか」だけでなく「どう生きるか」の指針をも見失うことに繋がります。だからこそ今、自分自身の意志で、死生観という羅針盤をもう一度手に入れる必要があるのです。

人生を豊かにする「死生観」の3つの柱

特定の宗教や思想に偏る必要はありません。ここでは、現代を生きる私たちが自分だけの死生観を育てるための、3つの「柱」となる考え方をご紹介します。

柱①:死の「自然性」を受け入れる ~命はめぐる~

私たちは「死=生の失敗、敗北」と捉えがちです。しかし、自然界を見渡してみてください。桜は満開の後に必ず散り、その花びらが土の養分となって次の命を育みます。

私たちの命も、この大きな自然のサイクルの一部です。死は終わりではなく、壮大な命のリレーの一コマなのです。川の水がやがて大海に還るように、個人の命もまた、大きな流れに合流していく。そう捉えることで、死への過剰な恐怖は、畏敬の念へと変わっていきます。有限だからこそ、今咲き誇る桜が美しいように、限りある命だからこそ、今この瞬間がかけがえのない輝きを放つのです。

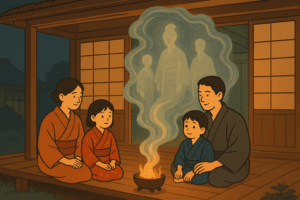

柱②:死の「関係性」を意識する ~あなたは一人ではない~

あなたの命は、あなた一人のものではありません。それは、数えきれないほどの先祖から受け継がれたバトンです。そして、あなたの死もまた、あなた一人のものではありません。そこには、あなたを想い、悲しむ人がいます。

「自分が死んだら、誰が心から悲しんでくれるだろうか?」

「自分は、誰に何を遺していきたいだろうか?」

この問いは、他者との繋がりの中で自分が生かされているという、当たり前で、しかし忘れがちな事実を思い出させてくれます。死を「関係性」の中で捉え直すことは、孤独感を癒し、大切な人たちと過ごす日常が、いかに奇跡的で尊いものであるかを教えてくれるのです。

柱③:死の「創造性」を見出す ~何を遺し、どう生き継がれるか~

肉体が滅びても、その人の存在が消えるわけではありません。その人が遺した考え方、教えてくれたこと、共に過ごした温かい思い出は、遺された人々の心の中で生き続けます。

つまり、人生とは、後世に遺す「物語」を紡ぐ営みとも言えるのです。

そう考えると、「死」は単なる終点ではなく、「自分の人生という物語を、どんなメッセージと共に完成させるか?」という、極めてクリエイティブな問いへと変わります。どんな価値観を大切にし、どんな足跡を遺したいのか。死を意識することで初めて、「どう生きるか」の輪郭がはっきりと見えてくるのです。

【今日から始める】死生観を育てる7日間アクションプラン

理屈は分かっても、なかなかピンとこないかもしれません。そこで、この3つの柱を体感し、あなた自身の死生観を育てるための簡単なアクションプランをご用意しました。ぜひゲーム感覚で試してみてください。

Day 1:【想像する日】もし余命1年なら…

「もし余命が1年と宣告されたら、本当にやりたいこと」を10個、スマホのメモやノートに書き出してみましょう。そのリストにこそ、あなたの心の奥底にある「本当に大切なもの」が隠されています。

Day 2:【遺す日】未来への手紙

大切な誰か(家族、友人、未来の自分でもOK)に、「これだけは伝えておきたい」という価値観や感謝の言葉を手紙に書いてみましょう。実際に送る必要はありません。自分の想いを言語化することが目的です。

Day 3:【繋がる日】ルーツをたどる

両親や祖父母に、あなた自身が生まれる前の話を聞いてみましょう。古いアルバムを一緒に見るのも素敵です。自分が壮大な命のリレーの先端にいることを実感できます。

Day 4:【感じる日】自然と対話する

公園や森を散歩し、意識して「生と死のサイクル」を探してみましょう。朽ちていく倒木、その傍らで芽吹く新しい命。五感で自然の摂理を感じることで、死の「自然性」が腑に落ちます。

Day 5:【学ぶ日】他者の物語に触れる

人の一生や死を描いた映画、小説、伝記などに触れてみましょう。多様な死生観に触れることで、自分の考えを相対化し、より深めることができます。

Day 6:【手放す日】プチ断捨離

「もし明日、この世を去るなら、これは持っていけないな」と思うものを、一つ手放してみましょう。物理的な執着から解放されることは、心を軽くする素晴らしいトレーニングになります。

Day 7:【描く日】理想のエンディング

どんな場所で、誰に看取られ、どんな音楽が流れる中で最期を迎えたいか。理想の「最期の一日」を自由に、具体的に描いてみましょう。これは、あなたが人生で何を大切にしているかの集大成です。

まとめ:死を想うことは、生を祝うこと

死生観を育てる旅に、終わりや正解はありません。大切なのは、人生のステージごとに、自分自身に問いかけ、考え、感じ、更新し続けることです。

死を考えることは、決して暗く、ネガティブな行為ではありません。

それは、人生の解像度を極限まで高め、何気ない日常に隠された幸福に光を当て、今この瞬間を心から愛おしむための、最もポジティブで、最も人間らしい営みなのです。

この記事が、あなたの人生という物語を、より一層豊かで、かけがえのないものにするための、最初のきっかけとなれば幸いです。