私たちの身の回りには、一見複雑に見えても、実はシンプルな仕組みで動いているものが数多くあります。その代表例が、今回ご紹介する「ハブアンドスポーク構造(Wikipedia)」です。

この言葉を聞いたことがなくても、あなたはその恩恵を毎日受けているかもしれません。例えば、飛行機で旅行するとき、地方空港からいきなり海外の目的地へ飛ぶことは少なく、まず羽田や成田といった大きな「ハブ空港」に集まり、そこから世界各地へ飛び立っていきます。これもハブアンドスポーク構造の一つです。

この記事では、この強力なモデル「ハブアンドスポーク」の基本的な特徴から、ビジネスや組織、さらには個人の仕事術にまで応用できる活かし方まで、一般の方にも分かりやすく、かつ専門家も納得する深さで解説します。

ハブアンドスポーク構造とは?

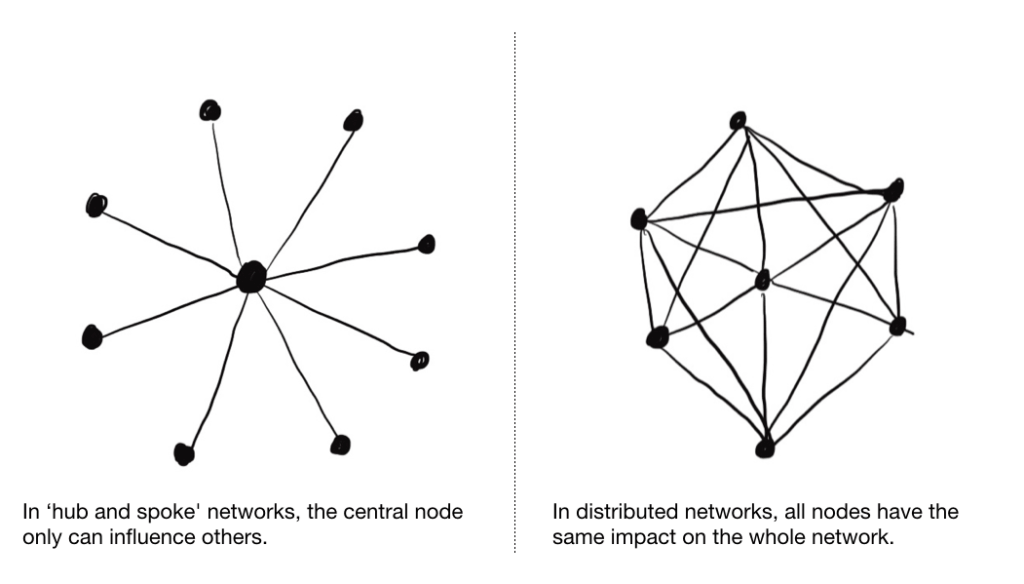

ハブアンドスポーク構造とは、その名の通り、自転車の車輪の中心にある「ハブ(Hub)」と、そこから放射状に伸びる「スポーク(Spoke)」の関係性を模したネットワークモデルです。

- ハブ(Hub): 中核となる中心的拠点。人、モノ、情報、権限などが集約・分配される場所。

- スポーク(Spoke): ハブに接続される個別の拠点。ハブを介して、他のスポークと間接的につながる。

(上図:左がハブアンドスポーク構造。右は比較対象のポイント・ツー・ポイント構造 リンク:Wikipedia)

この構造を理解するために、すべての拠点が互いに直接つながる「ポイント・ツー・ポイント(メッシュ型)」構造と比較してみましょう。メッシュ型は柔軟性が高い反面、拠点が増えるほど接続ルートが爆発的に増え、管理が非常に複雑で高コストになります。一方、ハブアンドスポークは、ハブを介することで接続ルートをシンプルにし、全体の管理を容易にするのです。

なぜ強力なのか?ハブアンドスポークの4大メリット

このモデルが様々な分野で採用されるのには、明確な理由があります。

1. 圧倒的な効率化とコスト削減

物流の世界では、各拠点から各拠点へ個別に荷物を運ぶより、一度巨大な物流センター(ハブ)に集約し、方面別に仕分けてから一斉に配送する方が、トラックの積載率が上がり、輸送ルートも最適化され、劇的にコストを削減できます。これは情報伝達でも同じで、情報がハブに集約されることで、重複や伝達漏れを防ぎ、効率的な共有が可能になります。

2. 標準化と品質管理の容易さ

ハブが基準やルールを設定し、それを各スポークに展開することで、サービスや製品の品質を均一に保ちやすくなります。例えば、フランチャイズビジネスでは、本部(ハブ)が提供するマニュアルや研修によって、どの店舗(スポーク)でも一定水準のサービスが提供されます。これは、組織全体のガバナンス(統治)を効かせる上でも非常に有効です。

3. 優れた拡張性(スケーラビリティ)

新しい拠点(スポーク)を追加したい場合、既存のシステム全体を変更する必要はなく、単にハブに接続するだけでネットワークに組み込めます。これにより、事業の拡大や縮小に柔軟かつ迅速に対応できます。

4. 専門性の集約

高度な分析機器や専門知識を持つ人材など、コストのかかるリソースをハブに集中させることができます。各スポークは日常的な業務に専念し、必要な時にハブの専門性を活用することで、組織全体として高いパフォーマンスを発揮できます。

弱点も理解する:ハブアンドスポークの注意点

これほど強力なモデルですが、弱点も存在します。それを理解しておくことが、賢く活用するための第一歩です。

1. ハブへの過度な依存

最大の弱点は、ハブにすべてが集中してしまうことです。

- 単一障害点(Single Point of Failure): もしハブが災害やシステム障害、ストライキなどで機能不全に陥ると、ネットワーク全体が麻痺してしまいます。ハブ空港の閉鎖が、直接関係ない地方路線の運航にも影響を与えるのが良い例です。

- ボトルネック化: ハブの処理能力を超えてモノや情報が集中すると、そこで滞留が起き、システム全体のパフォーマンスが低下します。

2. 柔軟性の欠如

スポーク間の連携は、必ずハブを経由する必要があります。そのため、隣接するスポーク同士で迅速にやり取りしたい場合でも、一度ハブを通さなければならず、時間的なロスや非効率が生じることがあります。また、現場(スポーク)の判断よりも中央(ハブ)の決定が優先されがちで、地域特性に応じた柔軟な対応が難しい側面もあります。

実社会での活かし方:多様な応用例

ハブアンドスポークは、私たちの社会の様々な場面で活用されています。 分野 ハブの役割 スポークの役割

航空・交通 ハブ空港—地方空港、ターミナル駅—各駅

物流 大規模集配センター —地域配送拠点—営業所

組織・経営 本社(経営戦略、管理部門) —支社、事業部—店舗

ITネットワーク 中央サーバー、メインフレーム —クライアントPC、端末

コンテンツマーケティング 自社サイト(オウンドメディア) —SNS、広告、メルマガ

地域開発 中心市街地(商業・公共施設) —周辺の住宅地

ハブアンドスポークの進化と未来

現実のビジネスでは、純粋なハブアンドスポーク構造のままではなく、弱点を克服するためのハイブリッドなアプローチが主流となっています。

1. マルチハブ化とバイパスルートの設定

リスク分散のために、ハブを複数設置する「マルチハブ構造」が一般的です。例えば、企業が東日本と西日本にそれぞれ統括拠点を置くケースがこれにあたります。

さらに、特定のスポーク間での連携が頻繁に必要な場合は、ハブを介さない「バイパスルート」を設けることで、柔軟性とスピードを確保します。これにより、「効率性」と「柔軟性」のバランスを取るのです。

2. 「インテリジェンス・ハブ」への進化

現代のハブは、単なる中継・集約拠点ではありません。集まってきた膨大なデータを分析し、新たな知見や付加価値を生み出す「インテリジェンス・ハブ」としての役割が求められています。データ分析、イノベーション創出、人材育成といった高度な機能をハブが担うことで、組織全体の競争力を高めます。

3. ダイナミックな構造変化

固定的なハブだけでなく、状況に応じてハブの役割を動的に変えたり、特定のプロジェクトのために一時的なハブを形成したりする、よりレジリエント(しなやか)な組織構造も注目されています。

まとめ:世界を動かす普遍的なモデル

ハブアンドスポーク構造は、効率性、管理のしやすさ、拡張性に優れた、非常に強力で普遍的なモデルです。その一方で、ハブへの依存という致命的な弱点も内包しています。

成功の鍵は、このモデルのメリットを最大限に享受しつつ、自社の目的や状況に合わせて、マルチハブ化やバイパスルートの設置といった工夫を取り入れ、弱点をいかに克服していくかにかかっています。

この「ハブ」と「スポーク」というレンズを通して身の回りの仕組みやご自身の仕事を見直してみると、業務の効率化やリスク管理、新しいアイデアのヒントが見つかるかもしれません。ぜひ、この賢いモデルをあなたの思考のツールボックスに加えてみてください。